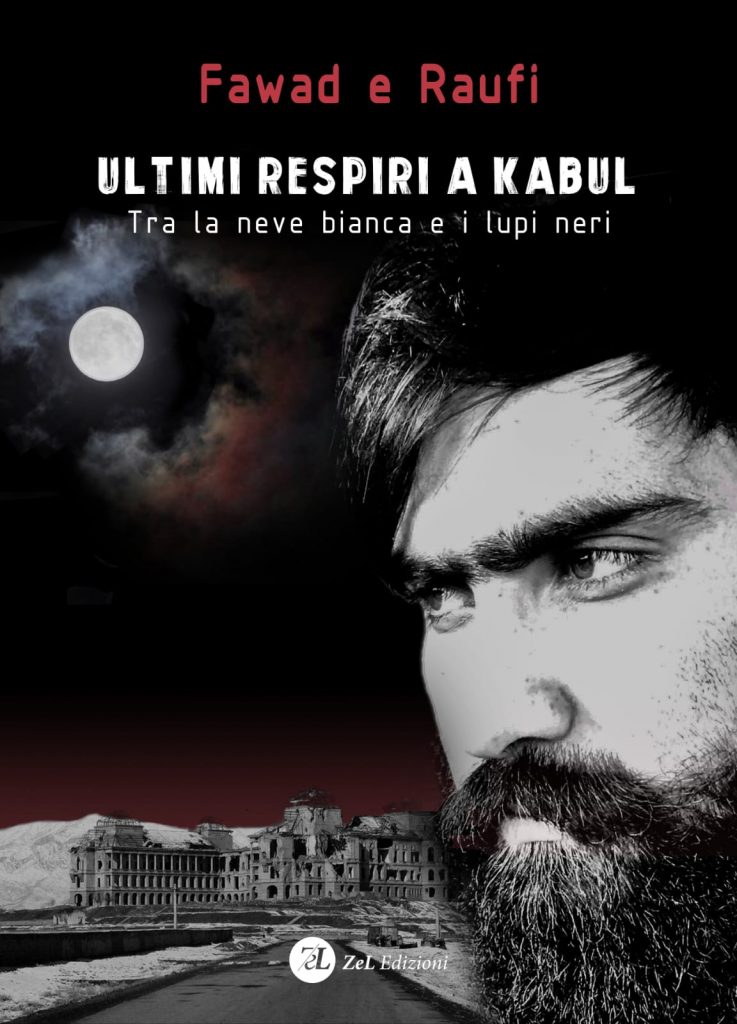

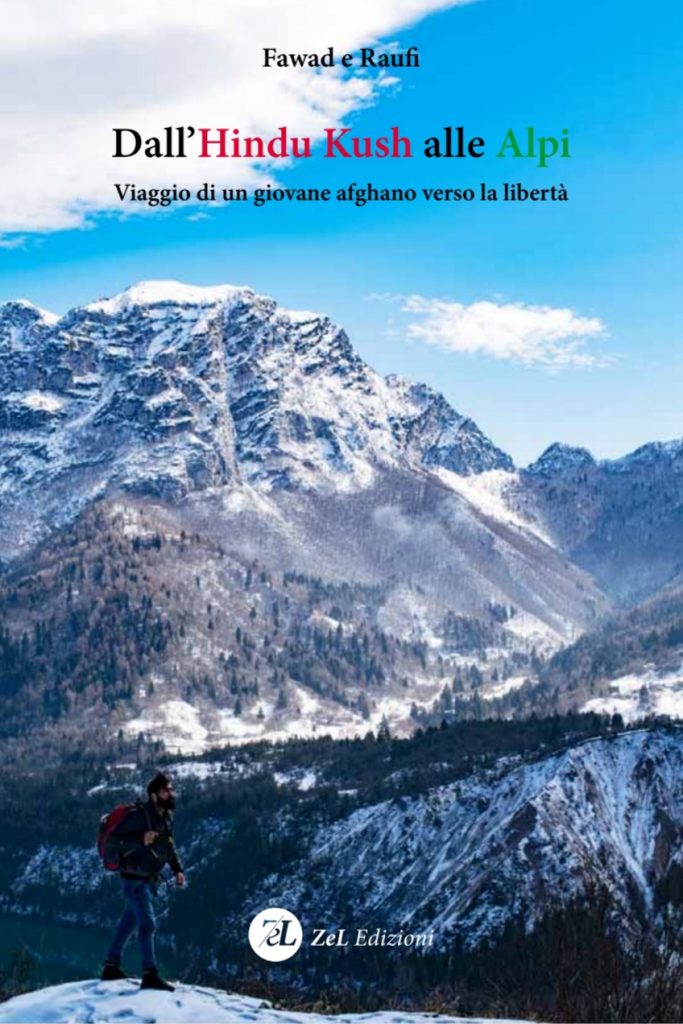

Ultimi respiri a Kabul, tra la neve bianca e i lupi neri

In occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, che ricorre ogni 26 settembre, la storia di Fawad e Raufi, scrittore ed educatore, ci porta dentro una vicenda che non è esclusivamente personale. Una lunga traversata dall'Afghanistan all'Italia, per trovare la libertà.