Un nuovo patto per le migrazioni

La Commissione europea lancia un nuovo approccio al fenomeno complesso delle migrazioni, richiamando gli Stati membri a una maggiore solidarietà e responsabilità.

La Commissione europea lancia un nuovo approccio al fenomeno complesso delle migrazioni, richiamando gli Stati membri a una maggiore solidarietà e responsabilità.

La scorsa settimana la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato il “Patto per le migrazioni e l’asilo politico”, un documento che raccoglie i frutti di ricerche e discussioni durati anni e che dovrà ora ricevere l’unanimità dei consensi dagli Stati membri per trovare reale applicazione. Il piano contiene temi e proposte già viste, a partire dal superamento degli Accordi di Dublino per arrivare ai criteri di redistribuzione e ai rimpatri automatici dei non aventi diritto e le cui speranze di essere approvate sembrano ridotte al lumicino, considerate le posizioni molto distanti evidenziate dai singoli Stati negli anni, anche recenti.

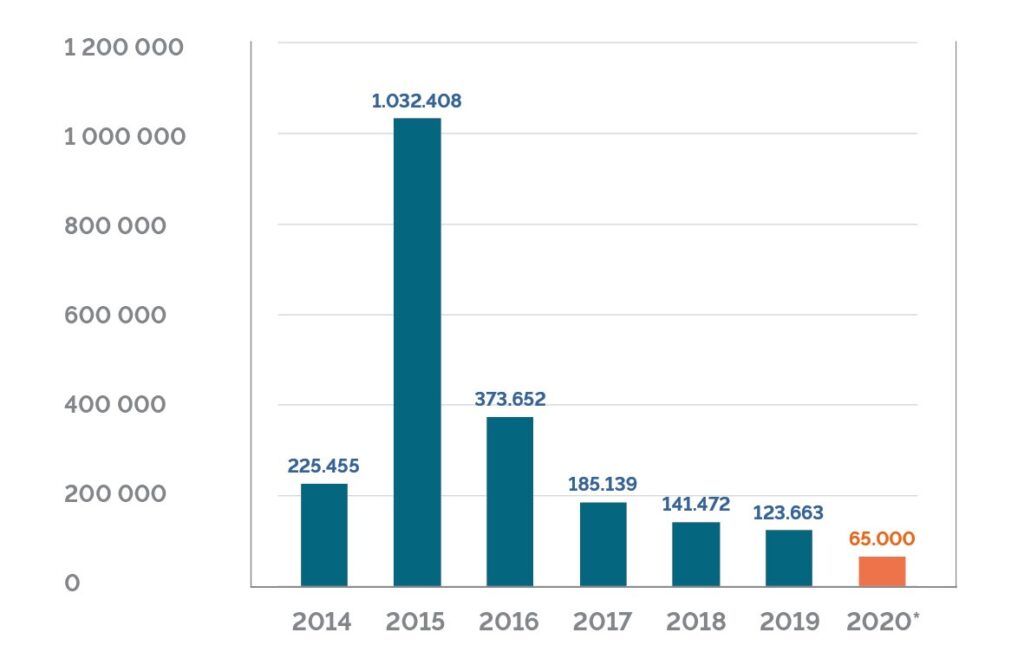

Negli ultimi anni, la UE è stata sicuramente meta di alcuni milioni di migranti economici e profughi e, anche se ora il fenomeno appare decisamente ridimensionato, sono ormai evidenti i limiti di Dublino, una convenzione che scarica tutto il peso economico e sociale dei migranti sui Paesi di primo approdo creando numerosi problemi e crisi interne alle nazioni geograficamente più vulnerabili, come Spagna, Italia e Grecia, lasciati spesso soli dai partner europei a gestire situazioni fino a poco tempo prima imprevedibili. La Presidente ricorda come i terribili incendi che hanno distrutto il campo profughi di Moria sull’isola greca di Lesbo abbia «richiamato violentemente la necessità di trovare soluzioni sostenibili, una soluzione europea che restituisca fiducia ai cittadini europei». Von der Leyen, troppo intelligente per sperare che il Patto piaccia ai tanto diversi 27 membri, pone l’accento sulla fiducia dei cittadini; non potendo contare sull’apprezzamento di alcune parti politiche, più preoccupate a creare e montare il problema anziché a risolverlo, la Presidente sposta il tiro e si rivolge ai singoli individui, rassicurandoli che questo accordo è pensato per loro, per renderli orgogliosi dell’accoglienza, mettendoli però al sicuro da pericoli.

Riteniamo probabile che nessuno Stato vorrà approvare la totalità delle prescrizioni contenute in questo Patto, indipendentemente dalle posizioni politiche; si potrà partire da qui per affinare le norme, avvicinare gli estremismi e, forse, ridare anche ai Governi dei singoli la fiducia negli altri Stati membri. Angela Merkel, uno dei leader che più ha sostenuto il piano, ha parlato di «trovare il giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità», individuando così la principale novità introdotta dal Patto, che non si limita al ricollocamento delle persone – approccio già bocciato all’esame dei fatti – ma a una condivisione del carico, con libertà di scegliere di declinarla nel modo che ciascuno Stato deciderà essere la più consona alla propria situazione particolare.

A grandi linee, il Patto prevede che i Paesi di ingresso svolgano – come già avviene – lo screening preventivo dei migranti, che riguarda lo stato di salute, l’identità e i controlli di sicurezza, nell’ambito però di un nuovo sistema integrato di controlli di frontiera, nonché linee guida chiare e comunitarie per la valutazione dei requisiti per l’asilo, con un processo abbreviato (di massimo 12 settimane) e rimpatri più veloci dei non aventi diritto. È poi prevista – questa è forse la più grande vittoria e allo stesso tempo sconfitta del Piano – una possibilità di scelta, per ciascuno Stato membro, tra diverse “opzioni flessibili” su come mostrare la propria solidarietà, in modo da coinvolgere anche quelli che in passato hanno rifiutato di accogliere migranti. Ungheria e Polonia, ad esempio, se rimangono sulla loro decisione, saranno richiesti di dare supporto economico e operativo ai Paesi di prima accoglienza, in proporzione sia al prodotto interno lordo che alla dimensione della popolazione; in alternativa all’accoglienza, gli Stati reticenti potranno inoltre “sponsorizzare” i rimpatri dei migranti non idonei per conto di quelle nazioni dove sono arrivati.

Margaritis Schinas, Commissario UE che coordina il Patto, lo ha paragonato a un palazzo di tre piani: al primo piano c’è la dimensione esterna, gli accordi con i Paesi di origine e transito, al secondo il rafforzamento dei controlli alle frontiere (una nuova e ben equipaggiata guardia di frontiera e costiera europea, nda) e procedure rapide per evitare «la confusione dell’attuale sistema o meglio ‘non sistema’ che ci governa»; in cima, ci sarà il «meccanismo rigoroso ma giusto di solidarietà». In sostanza, con il nuovo meccanismo, chi è pronto ad accogliere discuterà i termini per il ricollocamento, chi invece persevera nel rifiuto, dovrà occuparsi del rimpatrio dei migranti inidonei. Un compromesso politico, frutto di anni passati a fare uno sterile muro contro muro; una soluzione che, come si diceva, non farà del tutto felice nessuno ma che sarà anche alquanto difficile rifiutare senza un minimo di costruttiva discussione.

Ovviamente le reazioni degli Stati si sono già fatte sentire, con i “soliti noti” a ribadire la chiusura fisica e mentale delle proprie frontiere. Anche le associazioni umanitarie non hanno apprezzato, con Save the Children che ha accusato la UE di non aver «imparato dai recenti errori», mentre per Amnesty International il Patto sarebbe stato «creato per innalzare e rafforzare i muri». Oxfam denuncia come «per raggiungere un consenso, la Commissione ha ceduto alle pressioni dei governi il cui unico obiettivo è ridurre il numero di beneficiari di protezione internazionale nel continente». Certo, difficile dar torto a queste posizioni, specie pensando a tutti gli hotspot in Turchia e Libia, ma anche – come ormai tristemente sotto gli occhi dei più miopi – anche nella stessa Europa, dove i rifugiati vivono in condizioni di vera e propria detenzione, ammassati come pecore nei recinti, senza i servizi minimi a garantirne la dignità di esseri umani.

In Europa i muri sono davvero tanti, le torrette di guardia armate si fanno pochi scrupoli, le lunghissime reti metalliche e i fili spinati si snodano lungo le autostrade, conficcandosi nell’anima. Finora, abbiamo sempre guardato al di là del Mediterraneo, puntando il dito e indignandoci loquacemente. Poco di concreto si è fatto, però, per combattere la tratta degli esseri umani o la vendita degli organi come strumento per ottenere un passaggio su una bagnarola; non fanno notizia le madri che si concedono schiave ai nuovi negrieri per dare una speranza, una possibilità ai propri figli. Sono argomenti che passano in secondo piano, dietro alle urla dei politici, al reato ignobile di un clandestino, agli allarmati comizi elettorali. L’Italia stessa viene accusata di esser riuscita a limitare l’afflusso di migranti dalle coste libiche sostenendo economicamente le milizie che controllano le coste, le stesse che gestiscono le prigioni a cielo aperto che chiamiamo campi profughi.

Il Patto proposto dalla Commissione europea non sarà perfetto, non piacerà agli estremisti di entrambi i lati, ma costituisce un’opportunità importante per guardare in faccia la vera portata del problema, affrontare nel modo più corretto possibile le commistioni più o meno palesi tra Governi africani, trafficanti e anche le stesse organizzazioni umanitarie, che spesso – in nome di un ideale nobile – arrivano a commettere imprudenze e illegalità. Nessuno è innocente, in questo fenomeno complesso e intricatissimo. Forse nuove procedure condivise e più stringenti permetteranno a chi ne ha diritto di poter veramente iniziare una nuova vita. Ed è innegabile che condividere con i Paesi d’origine le nuove norme e dimostrarne l’efficacia con rimpatri veri, non solo a parole, servirà da deterrente a tutti i migranti puramente economici, evitando loro un lungo, inutile viaggio e moltissimi pericoli.