Brexit o non Brexit, questo è il dilemma

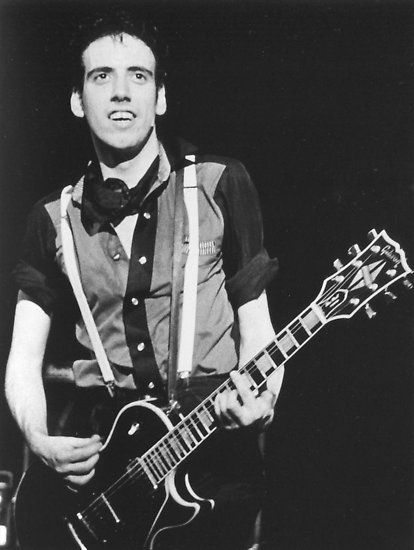

A inizio anni ‘80, Mick Jones scrisse, in una canzone iconica dei Clash, ‘se me ne vado ci saranno problemi, ma se resto saranno il doppio’ dopo essersi chiesto se fosse o meno il caso di. Questa canzone, probabilmente, da qualche tempo sta risuonando in loop nelle orecchie di molti membri del parlamento inglese, in primis coloro che portarono avanti la campagna per Brexit – alcuni spariti (o pentiti) fin dal primo minuto, altri più resistenti ma pur sempre dimissionari. Con la più recente rinuncia da parte di Raab, è un fatto che in questo momento non esiste un ministro incaricato per i negoziati con la UE, seguiti direttamente dalla premier May.

In questi giorni si è finalmente raggiunto un accordo sul recesso e i futuri rapporti tra Londra e Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Europeo, sig. Tusk, ha definito la situazione con un diplomatico ‘lose-lose’ – una sconfitta per entrambi i contendenti – ma la realtà percepita in terra di Albione è ben diversa e si sprecano i giochi di parole british sulla signora May che forse ‘may not’ (non ce la fa, per tradurre nel contesto).

Come in ogni divorzio che si rispetti, Londra ha accettato di pagare per gli impegni presi un importo stimato sui 50-60 miliardi di Euro ed ha inoltre concesso il mantenimento per i 3 milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito di tutti i diritti acquisiti. Insomma, Londra vuole andarsene, vuole il divorzio, ma scopre subito dopo che, ahimè, non se lo può permettere; siccome ad esser onesti non subisce violenza e non ci sono tradimenti da scontare, sceglie per ora di mettersi a dormire sul divano. Accetta un compromesso ben lontano da quanto promesso e davvero poco edificante sotto il profilo politico, specie se confrontato con il ruolo rivestito da illustri predecessori della signora May in situazioni di conflitto reale, con le bombe che fischiavano.

Sul fronte continentale, è successo un piccolo miracolo: gli Stati si sono presentati in una linea compatta e hanno approvato senza defezioni l’accordo in sede di Consiglio Europeo, e tantomeno si prevedono sorprese in Parlamento. È vero: i trattati impongono di affrontare il fuggitivo con un ‘tutti contro uno’ e obiettivamente l’accordo è vantaggioso, ma è bello notare come i soliti franchi tiratori abbiano per l’occasione deciso di andare al bar a giocare a freccette.

Insomma fa almeno sorridere che a dare segno di unità e forza sono Paesi che di solito riescono a litigare anche sul latte, mentre uno Stato United fin nel nome si presenti come fortemente diviso, e non solo tra chi espresse a suo tempo il voto per rimanere o andarsene. Le divisioni sono percepibili all’interno dello stesso partito al governo, con i giochi di potere a contendersi spazio sui tabloid con la pancina lievitata della duchessa. Ci sono correnti opposte sui singoli temi all’interno di gruppi normalmente coesi, tirano venti contrari che spazzano via con una folata anni di coalizione.

Insomma fa almeno sorridere che a dare segno di unità e forza sono Paesi che di solito riescono a litigare anche sul latte, mentre uno Stato United fin nel nome si presenti come fortemente diviso, e non solo tra chi espresse a suo tempo il voto per rimanere o andarsene. Le divisioni sono percepibili all’interno dello stesso partito al governo, con i giochi di potere a contendersi spazio sui tabloid con la pancina lievitata della duchessa. Ci sono correnti opposte sui singoli temi all’interno di gruppi normalmente coesi, tirano venti contrari che spazzano via con una folata anni di coalizione.

La questione irlandese torna agli onori della cronaca nella fase storica in cui, anche grazie alla mediazione UE, questa anomalia di un’Irlanda inglese incastonata come un rubino nell’isola di smeraldo sembrava aver trovato una soluzione che garantisse la pace e il libero scambio. Ora, decenni di negoziati vengono rimessi in discussione dalla Brexit, con il piccolo Ulster che si trova in mezzo a una scomodissima contesa. E con una valenza fortemente politica, con gli Unionisti Nordirlandesi a fungere da umorale supporto alla traballante maggioranza nel governo May. Creare una dogana riporterebbe i rapporti tra irlandesi al medioevo delle negoziazioni; il suggerimento della UE di effettuare i controlli in mare non è gradito agli Unionisti in quanto creerebbe un trattamento diverso tra Ulster e il resto del Regno. Il compromesso presente nell’accordo, visto dagli inglesi come una sconfitta, prevede la creazione di una unione doganale temporanea, da cui il Regno Unito non potrà recedere e soggetta alle normative europee, soprattutto in tema di concorrenza sleale.

Westminster va quindi prossimamente al voto su un patto che non piace e si aprono prospettive interessanti: da un lato, un voto favorevole che potrebbe far arrabbiare non poco i nevrili inglesi; dall’altro, lo spettro del ‘no deal’ cioè di un Regno Unito che rimane isolato commercialmente. Si potrebbe anche ricorrere a una sorta di Norvegia-bis, con il Paese che resta all’interno dello Spazio Economico Europeo, mantiene il passaporto finanziario e in sostanza continua a beneficiare dei vantaggi dell’Unione – restando però anche impegnato a pagare i contributi e soggetto a normativa e giurisdizione comunitarie. Viene definita ‘soft Brexit’ perché chiamarla ‘fake’ pareva brutto… è come se un figlio decidesse di andarsene di casa ma tornasse ogni sera a mangiare e dormire, andando pure a fare un po’ di spesa per la famiglia.

Gli inglesi che hanno votato per la Brexit sono un popolo fiero, hanno scelto di riprendere il controllo totale’ e non possono certo identificarsi in un bamboccione qualunque, incapace di fare da solo. Al Parlamento spetta ora un compitino non semplice, preso in mezzo ad un intrico politico-economico senza precedenti, con gli elettori pronti a perdere la pazienza e nessuno, prima fra tutti la signora May, con la forza fisica e morale per prendere una decisione netta. Salterà il governo, e con esso tutta la Brexit? Si tornerà a consultare il popolo con un nuovo referendum? Tornerà il figliol prodigo a capo chino in cerca del perdono della UE? Non fosse che poi a pagare le conseguenze delle scelte di governo sono sempre i cittadini, sarebbe davvero uno studio appassionante, da farci la tesi in Scienze Politiche.