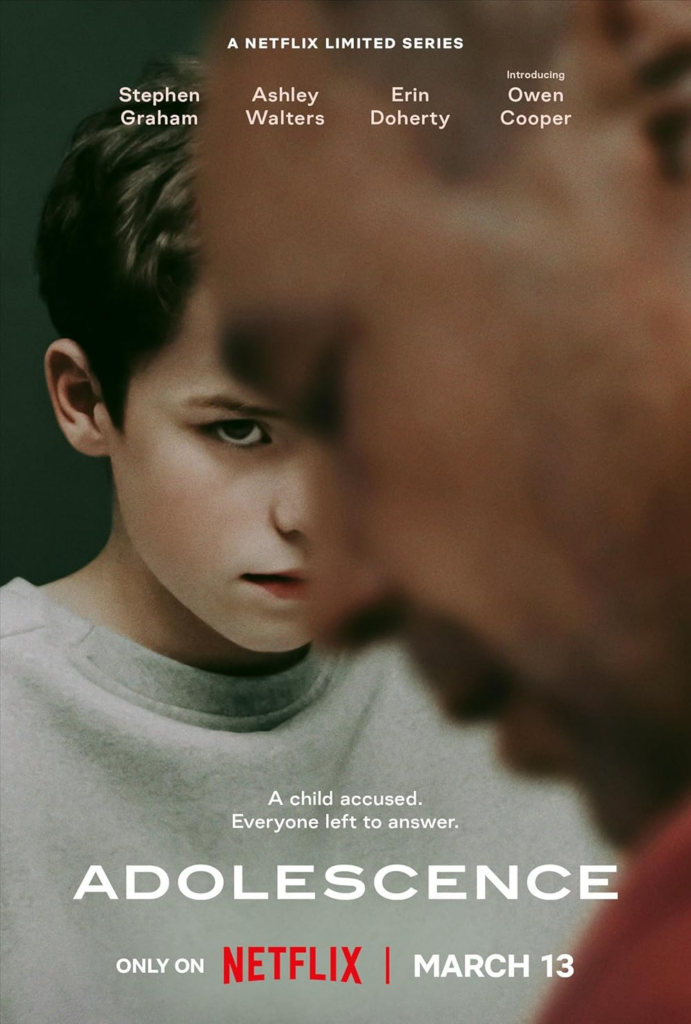

“Adolescence”: una rappresentazione disturbante della crisi adolescenziale contemporanea

"Adolescence" ha suscitato un ampio dibattito non solo tra il pubblico generalista, ma anche all’interno della comunità professionale. Apprezzata per la sua capacità di tratteggiare in modo crudo e autentico le dinamiche psichiche dell’età evolutiva, la serie si configura come una narrazione simbolicamente densa, capace di intercettare molte delle criticità che oggi caratterizzano l’adolescenza.