Povera Gemma!

In occasione del "Dantedì 2025", che si celebra ogni anno il 25 marzo, torna a scrivere su Heraldo il dantista Mirco Cittadini. E lo fa parlando di fake news legate al Sommo Poeta. Come quelle legate alla moglie, Gemma Donati.

In occasione del "Dantedì 2025", che si celebra ogni anno il 25 marzo, torna a scrivere su Heraldo il dantista Mirco Cittadini. E lo fa parlando di fake news legate al Sommo Poeta. Come quelle legate alla moglie, Gemma Donati.

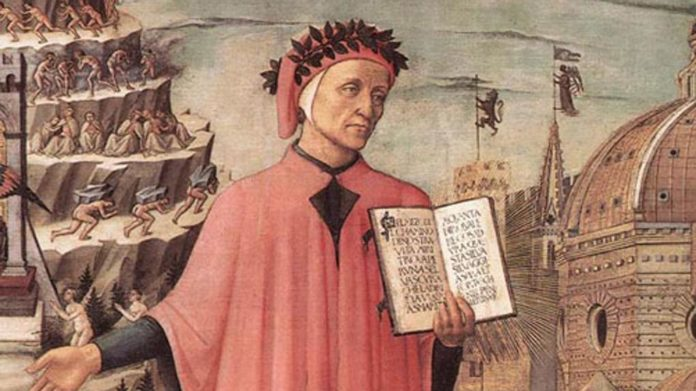

Il 25 marzo si celebra Dante nel suo Dantedì, giornata nazionale dedicata al padre della lingua italiana. E noi siamo felici di celebrarlo inaugurando una nuova collaborazione con Heraldo, dopo le precedenti rubriche.

Ma un’ombra offusca il luminoso astro dantesco. E mi sento di dire qualcosa che forse non avrebbe fatto piacere al Sommo Poeta: povera Gemma! Chissà quante volte l’avremo pensato. Ma come si è permesso Dante, sposato con Gemma Donati, mogliettina – ai più – devota e fedele – ai più – innamorata e non ricambiata, come si è permesso di scrivere poesie una dietro l’altra per Beatrice? Dov’è finito il rispetto?

Povera Gemma!

Lo dice anche Alessandro Barbero nella sua biografia “Dante”, cito: “Molto significativo (e c’è da chiedersi cosa ne avrà pensato Gemma!) è invece il nome scelto per un’altra figlia: Beatrice” (p. 163). Barbero si riferisce qui a quella “suora Beatrice, figliuola che fu di Dante Alighieri, monaca nel monastero di San Stefano dell’Uliva a Ravenna”.

Capito? Dante ha una figlia e la fa chiamare proprio Beatrice. Alla faccia della moglie. Così, a imperitura memoria della sua amante. La scena noi ce la figuriamo in testa.

Gemma esausta dal parto. Dante che vede la piccola. “E che nome le diamo a ‘sta figliola?”; Gemma guarda il marito con occhio implorante; il marito piega la bocca in un ghigno truce, “Chiamatela Bice!” e Gemma, sventurata, china il capo.

Povera Gemma!

Persino un linguista competente e autorevole come Massimo Arcangeli ha sentito il bisogno in una sua opera letteraria, “Arrigo. Un mercante nella Roma del Trecento”,di inserire una lettera apocrifa di Gemma Donati. Lettera indirizzata alla moglie del protagonista come sfogo “per il matrimonio infelice”, in quanto Gemma rimprovererebbe a Dante “di averla sempre considerata poco più di una fattrice, una femmina operaia e procreatrice” (p. 57). La lettera, scrive l’autore nelle note, “pur essendo frutto di pura invenzione, è una ricostruzione della storia personale della moglie di Dante fondata sull’evidenza dei fatti o sulla plausibilità o l’alta probabilità che rispondano al vero” (p. 161).

Insomma siamo dentro quel sistema di Dante, figlio del suo tempo, che piace molto ad alcuni divulgatori, con l’intento di miniaturizzare il personaggio storico in relazione alla sua grandezza d’autore.

Questo messaggio va per la maggiore. E ogni tanto torna a galla con grande successo. Il principio è questo: senza nulla togliere alla genialità del poeta, non possiamo però negare che Dante fosse (e qua potete inserire le peggio cose che ritenete).

Dante medievale. Né più né meno. Grande poeta, pessimo uomo. E pessimissimo marito.

Mettiamo ordine.

Perché in queste situazioni opache, fumose, e soprattutto lontane nel tempo, senza la corretta contestualizzazione, è un attimo scivolare nei nostri pregiudizi e prendere forse qualche cantonata.

Dante ci racconta che a nove anni vede per la prima volta Beatrice e che da quel giorno in poi sarà solo amore. Dice poco altro. Beatrice muore. Lui continua ad amarla. Prende qualche sbandata per altre donne, ma poi torna ad amarla. Compone la Comedìa e Beatrice è di nuovo l’unico amore. Dante muore e il suo unico amore è stato Beatrice.

Questo che potrebbe essere il plot di qualsiasi amore tragico, impossibile e romantico, in realtà, diventa la conferma di un Dante pessimo marito. Pessimo uomo.

Perché Dante non ha mai scritto nemmeno una riga dedicata alla povera Gemma. Perché Dante impone il nome di Beatrice ad una figlia, come smacco per la povera Gemma. Perché Dante, durante la condanna a morte (qua la fonte è Boccaccio), non ha più voluto rivedere la moglie. Leggiamo il Trattatello in laude di Dante, la frase sarebbe questa: “Egli , una volta da lei partitosi (…) mai né dove ella fosse volle venire, né sofferse che là dove egli fosse ella venisse giammai”.

Ora, Boccaccio sicuramente ha fatto tanto di quel bene a Dante che nemmeno possiamo immaginare. Boccaccio è il santo patrono di tutti i dantisti, i dantomani e di tutte le anime innamorate del sommo Poeta. Però non è che tutto quello che scrive lo dobbiamo prendere per oro colato. Anche perché lui era un reporter, che compie il primo pellegrinaggio poetico e che raccoglie informazione in merito al proprio amato maestro, ma appunto raccoglie informazioni, attendibili fino ad un certo punto. Boccaccio è una fonte da prendere per le pinze e questo di solito i dantisti fanno. Lo considerano con una certa serietà, ma certo non come unico possibile punto di vista.

E quindi, mettiamo ordine.

Prima di tutto il cognome di Gemma, Donati, è un cognome impegnativo. Gemma è parente di Corso Donati, leader dei guelfi neri, un capobanda, un facinoroso, responsabile di vari saccheggi, atti violenti, oltre che della condanna a morte in contumacia nei confronti di Dante.

Quindi Dante, rappresentante di spicco dei guelfi bianchi (diventerà priore di Firenze nel 1300), è sposato con una donna che appartiene alla famiglia dei suoi peggiori avversari politici.

È un matrimonio d’amore quello tra Dante e Gemma? Ovviamente no. È un matrimonio combinato. Un accordo finanziario tra la famiglia di Dante e quella di Gemma. Il clan degli Alighieri e il clan dei Donati. Clan di usurai, tra l’altro. Dai quali Dante prenderà subito le distanze. I due sono promessi sposi nel 1277. Dante aveva 12 anni. Gemma probabilmente 7. Era un accordo. Un patto prematrimoniale. Non necessariamente l’atto sponsale. Le due famiglie si erano “prenotate” gli sposi. Un matrimonio combinato non è un matrimonio dove può esserci l’amore.

Dante ama Beatrice, ma è costretto per questione di soldi, a sposare un’altra donna. Donna imparentata a quella che sarà poi la fazione avversa a lui, causa del suo esilio. Della condanna morte sua e dei suoi figli maschi.

Dante ama Beatrice ma deve stare con Gemma. E chissà, forse anche la povera Gemma amava qualcun altro ed era costretta a stare con Dante. E certo la condizione della donna, nel Medio Evo, è una condizione dove è data minima libertà, minima voce, nessun diritto. Su questo non ci piove.

Ma se a noi piace tanto la storia di Paolo e Francesca, o di Romeo e Giulietta, costretti a non poter amarsi per la volontà delle famiglie, perché la storia di Dante e Beatrice dovrebbe essere diversa? Meno commovente? Perché detestiamo Paride, promesso sposo a Giulietta e invece siamo così emotivamente alleati con Gemma?

In fondo, nella storia di Paolo e Francesca Dante mette in scena il suo dramma. Con l’unica differenza che Paolo e Francesca si amano; Beatrice nemmeno sapeva di essere Beatrice.

Il dramma di Dante è quello di un amore non ricambiato.

Dante non nomina mai Gemma, è vero. Se è per questo non nomina mai nemmeno i figli. Nemmeno il proprio padre o la madre. Non il fratello e la sorella. Dante non è interessato a nessun aspetto suo autobiografico che non possa essere da exemplum per un cammino di trasformazione spirituale e di redenzione.

Però leggendo la Comedìa con attenzione, notiamo, è che Dante ai Donati, ovvero alla causa di molti dei suoi mali, dedica un omaggio trasversalmente a tutte le classiche. All’Inferno verrà destinato Corso, ma in Purgatorio verrà celebrato il di lui fratello, l’amico Forese, e in Paradiso la sorella Piccarda, sarà un’anima luminosa nel cielo della Luna. Piccarda tra l’altro vittima del potere maschile di Corso.

I Donati, due su tre, sono in una dimensione di salvezza. Anime beate. E se in qualche modo, indirettamente, avesse voluto omaggiare la moglie? Non è detto, è vero, ma è palese che nel poema i Donati non vengano trattati con l’asprezza che ci aspetteremmo. Un’altra lode noi poi la troviamo in Paradiso 16: la riceverà Ubertino Donati, nonno di Gemma.

Scrive Marco Santagata nella sua biografia di Dante: “E poi, è un fatto che Dante, nonostante lo scontro politico con Corso, nella Commedia tratta con riguardo, per non dire con favore, la famiglia Donati”.

Se vogliamo essere onesti dobbiamo parlare sicuramente di Dante e Gemma come vittime di un sistema lupesco. Un sistema economico capitalistico che impedisce il vero amore.

E allora il nome della figlia imposto?

Qui io non ho ben chiaro dove Barbero abbia tratto questa notizia. A noi risultano 4 figli: Pietro, Iacopo, Giovanni e Antonia. Antonia, appunto, che quando diventerà suora, cambierà il proprio nome in suor Beatrice. Quindi non un atto voluto dal marito sprezzante, ma la scelta di una figlia, probabilmente devota al proprio padre.

Alla fine Dante sarà stato un pessimo marito, ma un ottimo padre, almeno stando alla profonda devozione di tutti i suoi figli (Jacopo e Pietro commentatori e promotori della Comedìa, vicino al padre fino all’ultimo respiro).

E anche la figlia probabilmente fu vicina al padre, considerando che si fece suora proprio a Ravenna, ultima città di Dante.

Leggiamo l’Enciclopedia Dantesca, ad esempio: “Poiché le figlie non erano giuridicamente coinvolte nella condanna del padre, è da ritenere che restasse con la madre a Firenze anche dopo l’estensione del bando ai fratelli; ma non mancano autorevoli studiosi, come il Barbi, che ritengono probabile che Gemma seguisse in un secondo momento la sorte del marito, e quindi è altrettanto plausibile l’ipotesi che prima del 1315 A(ntonia) fosse già presso il padre”.

Per dire questo è il punto di vista autorevole di un altro dantista. E l’ipotesi è altrettanto plausibile e verosimile.

Gemma potrebbe aver raggiunto Dante. Essere rimasta con lui fino alla fine. Potrebbe. Ma forse non è questo che conta. Quello che conta è che in questa relazione sicuramente complessa, sicuramente difficile, sicuramente nata non sotto il segno di Venere, ma sotto quello del Dio Denaro, il “maladetto fiore”, nessuno si salva, nessuno può star bene, forse non è il caso di trovare vittime o carnefici.

Forse dobbiamo solo avere comprensione verso un’epoca capace di simili forzature, dove l’amore era sicuramente vezzo da poeta, che poco riguardava la vita vera, e la vita vera è legata agli affari.

E un po’ Dante, nella sua Comedìa, questa cosa forse l’ha anche denunciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA