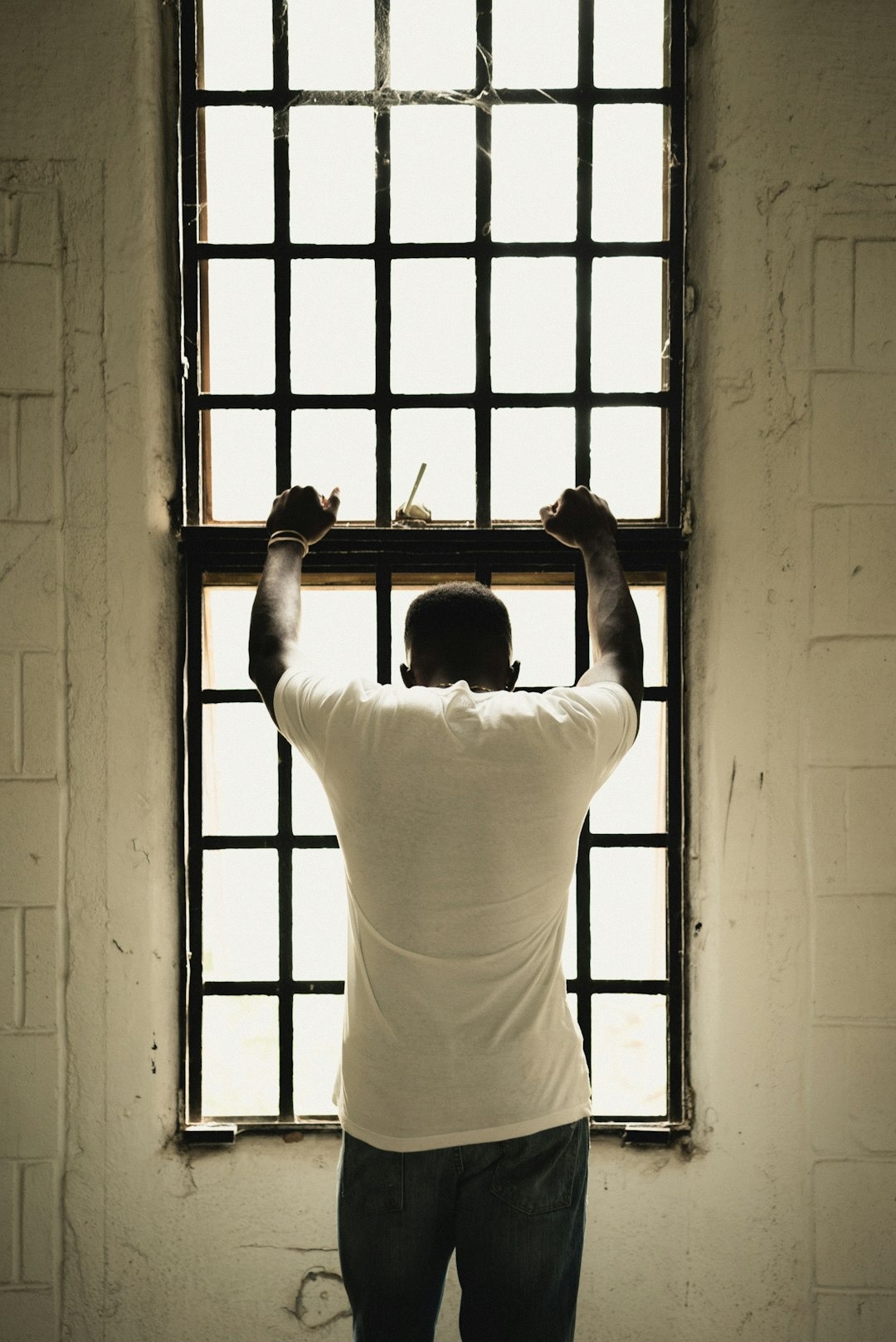

Decreto sicurezza, il decreto della repressione

Nonostante le discussioni in Parlamento tra maggioranza e opposizione, così come le iniziative dei movimenti sociali, gran parte dei cittadini e delle cittadine, forse ormai disillusi dalla politica, pare sottovalutare la gravità di una proposta di legge punitiva come il ddl 1660, noto come "Decreto Sicurezza". Un’analisi approfondita di alcuni articoli di questo decreto rivela chiaramente la sua natura repressiva.