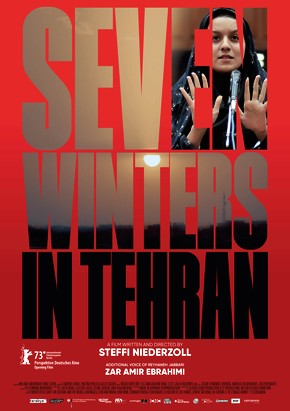

“Seven winters in Tehran”: la brutalità del regime iraniano a Mondovisioni

Il film in programma lunedì sera alla Fucina Culturale Machiavelli ci porta nell'oscurità del regime iraniano e ci racconta una storia di dolore, coraggio e dignità.

Il film in programma lunedì sera alla Fucina Culturale Machiavelli ci porta nell'oscurità del regime iraniano e ci racconta una storia di dolore, coraggio e dignità.

Lunedì 12 febbraio alle 21 è in programma alla Fucina Culturale Machiavelli (via Madonna del Terraglio, 10) il quarto appuntamento con la rassegna Mondovisioni , giusta alla sua dodicesima edizione, organizzata da CineAgenzia in collaborazione con Heraldo.

Dopo aver parlato nei primi tre incontri di Stati Uniti, Siria e Cina, ci trasferiamo questa volta in Iran, dove una feroce dittatura soffoca da anni le ambizioni e aspirazioni della sua giovane popolazione. In particolare sono le donne a vivere in condizioni complicate, private del tutto della loro libertà e della possibilità di poter esprimere se stesse, in un mondo medievale e patriarcale, dominato da concetti religiosi interpretati in maniera estremamente distorta.

E nonostante le proteste contro il regime della popolazione iraniana (sia uomini sia donne) scoppiate dopo l’uccisione della giovane Mahsa Amini da parte della polizia di Teheran per non aver indossato il velo durino ormai da oltre un anno e mezzo, la situazione purtroppo non è cambiata molto, anzi… la repressione da parte del governo centrale è stata sempre più feroce, con condanne a morte e detenzioni nelle terribili carceri iraniane dir poco pretestuose.

Il docufilm “Seven winters in Teheran” (2023) ci racconta però una storia precedente a questi ultimi avvenimenti, una storia di grande dolore e ingiustizia, ma anche dignità e fierezza, che merita di essere conosciuta e diffusa il più possibile.

Reyhaneh Jabbari, 19 anni, ha un incontro di lavoro con un nuovo cliente. Lui tenta di violentarla, lei lo accoltella e fugge. Nonostante le numerose prove di legittima difesa, Reyhaneh non ha alcuna chance nella società patriarcale iraniana. Recita così la brevissima sinossi che presenta questo documentario coraggioso. La regista, Steffi Niederzol, non lascia spazio alla paura come non fa quasi mai la protagonista.

Reyhaneh non ha paura, e lo dice al telefono quando racconta dal carcere i giorni, gli anni, i sette inverni che l’hanno accompagnata verso la fine. Viene da pensare, guardando con il fiato sospeso lo schermo, che la paura sia sostituita da un qualcosa di molto più potente e l’unico concetto che può sconfiggerla, forse anche nelle nostre quotidianità meno complicate di quelle di questa giovane iraniana, è la verità.

La famiglia di Reyhaneh è il filo conduttore della narrazione: una madre forte, un padre dolce e distrutto, due sorelle spaventate all’inizio non conoscono la verità ma, come tutti noi forse faremmo, sostengono la piena innocenza della loro amata figlia e sorella che viene prelevata di notte da casa senza una parola dalla polizia iraniana. Polizia che, presenza scura e oscura, aleggia nel documentario costantemente e che affianca la vittima/carnefice in un costante crescendo di torture e umiliazioni.

Per la polizia, il governo e per la famiglia del defunto Reyhaneh è colpevole a priori, perché è donna, emancipata ed “educata forse un po’ troppo all’europea” in una società che non permette ancora oggi alle donne di essere libere e soprattutto di affrancarsi dalle figure maschili che ne decidono vita e morte. E se la protagonista è da un lato vittima di tentata violenza sessuale da parte di un ‘padre di famiglia’ devoto ma prevaricatore dall’altra è carnefice, secondo la legge iraniana, perché non ha ceduto alle voglie di un uomo.

Significativa a un certo punto la testimonianza di una delle sorelle che si immedesima nella situazione vissuta da Reyhaneh e afferma con convinzione, che tuttavia vacilla, che se le capitasse si lascerebbe violentare. Sì perché l’opposizione alla violenza si paga cara anche se la verità è una sola e forte: legittima difesa.

Nel documentario colpisce la struggente combinazione nel montaggio a volte poetico di testimonianze dei fatti, narrazioni vocali e ricostruzioni oggettive con filmini di famiglia come quelli che probabilmente ognuno di noi conserva di feste, compleanni, momenti di vita quotidiana semplici ma dalla potenza evocativa che dilania la mente e il cuore di chi osserva per la prima volta questa storia da spettatore.

La definiscono narcisista, Reyhaneh che decide a un certo punto di non tacere e di difendersi e sapendo che non accetterà mai compromessi che comportano il mentire suo personale va verso la fine. A testa alta, e schiena dritta come dritta sarà quando alla fine la famiglia del defunto non darà la grazia in attesa che lei dica la verità, la loro verità che verità non è.

2007-2014, sette anni, sette inverni finiscono inghiottiti nella frase più devastante, e al contempo dolce, che un padre possa dire quando tutto è finito, davanti al cadavere di sua figlia “era bellissima, riposava in pace”.

A noi cosa resta? Un urlo nella pancia che questo documentario alimenta minuto dopo minuto con una regia sferzante e una ricostruzione, anche scenografica, intelligente e fine e una sola sensazione: la paura della verità.

Al termine della proiezione approfondiremo i temi proposti dal documentario con la giornalista di Indipendent Persia Hanah Namdari e l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour (in collegamento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA