Quando Michael Jordan giocò a baseball

Trent'anni fa il miglior giocatore di basket del mondo decise di diventare un giocatore di baseball professionista

Trent'anni fa il miglior giocatore di basket del mondo decise di diventare un giocatore di baseball professionista

Ci sono anni che non sono come tutti gli altri. Non so se è una questione di cabala, di numerologia o altro. So soltanto che ci sono annate in cui le storie sembrano rincorrersi e ammassarsi l’una sull’altra. Come se ci tenessero a finire lì, tutte sulla stessa pagina del libro.

Il 1994 è uno di questi. L’anno di Roberto Baggio che spedisce sopra la traversa il rigore più famoso del calcio italiano e dell’ultima, tragica, curva di Ayrton Senna. Anche quello in cui il cuore di Massimo Troisi smette di battere poco dopo aver terminato le riprese de Il Postino. L’anno di Kurt Cobain e Agostino Di Bartolomei, che non riescono più a scorgere nessuna luce in fondo all’abisso.

Come avrete intuito, le ricorrenze nei prossimi mesi non mancheranno. Trent’anni fa, però, abbiamo anche assistito ad una delle stagioni sportive più impreviste e indecifrabili di sempre. Per il suo protagonista, per l’unicità della scelta e per la fugacità dell’esperienza. Tanto che, tutt’ora, non esiste un’opinione condivisa su quella cometa che per sei mesi ha attraversato il cielo dello sport. Sì perché, nel 1994, Michael Jordan ha giocato a baseball.

Piccolo riassunto spazio-temporale: il 6 ottobre 1993, in una delle conferenze stampa più famose nella storia dello sport, Michael Jordan comunica al mondo la clamorosa decisione di ritirarsi dai Chicago Bulls e dal basket professionistico.

Seguono alcuni mesi di speculazioni sul suo futuro, finché MJ rivela ufficialmente di voler giocare a baseball e, il 7 febbraio 1994, firma per i Chicago White Sox. Non era mai accaduto prima che il massimo esponente globale di una disciplina, durante il suo prime, la abbandonasse per cimentarsi in un altro sport.

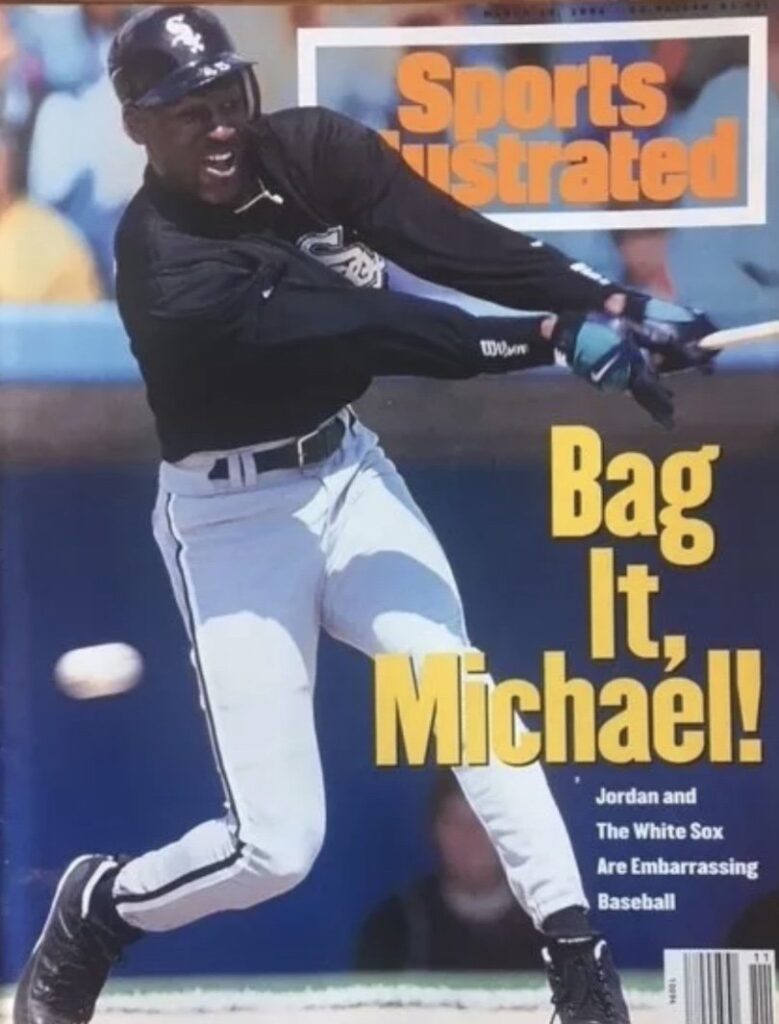

In quel momento Jordan ha 31 anni e non gioca a baseball dai tempi del liceo. L’approdo di His Airness nel circuito della Major League è qualcosa in più di una scommessa. Per qualche addetto ai lavori è addirittura un’offesa. “Servono almeno quindici anni di allenamento per imparare i fondamenti del gioco e questo tizio pensa di poter entrare tra i professionisti da un giorno all’altro solo perché è una superstar in un altro sport”, si lascia scappare un GM. Ma basterebbe la celeberrima copertina di Sports Illustrated “Bag it, Michael!” (piantala, Michael), con Jordan che manca la palla di quasi mezzo metro, per comprendere lo scetticismo dell’ambiente.

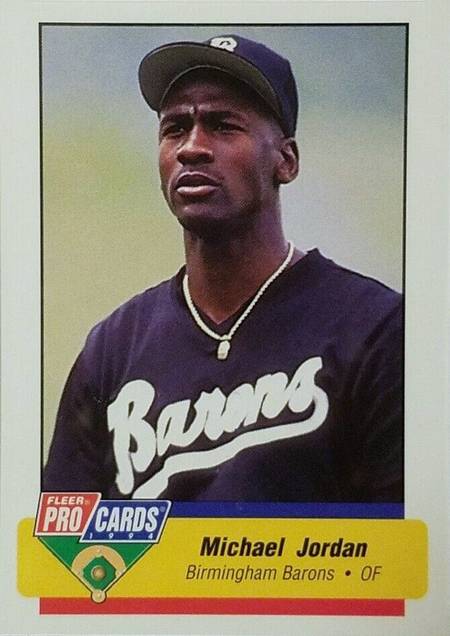

Terminato lo spring training i White Sox, dovendo decidere a quale squadra affiliata delle Minors girare Jordan, optano per i Birmingham Barons. Soprattutto grazie all’Hoover Metropolitan Stadium. Il nuovo stadio, che ha aperto i battenti nel 1988, è il più adeguato per accogliere le frotte di pubblico e media attese al seguito di MJ.

Ad attendere Jordan c’è il manager in rampa di lancio Terry “Tito” Francona. Uno che è stato MVP delle College World Series, prima scelta al draft MLB del 1980 e con una carriera spesa tra Montreal, Chicago Cubs, Cincinnati, Cleveland e Milwaukee. Francona all’epoca ha solo 34 anni e sta iniziando il suo secondo anno come manager dei Barons.

Dopo due gare di ambientamento Jordan, che è a roster col numero 45, mette in fila una striscia positiva di tredici partite che lo porta ad avere una media battuta più che rispettabile.

Ben presto la musica cambia. I lanciatori avversari smettono di spedirgli addosso palle veloci e cominciano a bombardarlo di breaking ball, una dopo l’altra. Su quelle MJ va in netta difficoltà, ma la sua competitività lo porta comunque a cercare di colpirle tutte. I numeri, inevitabilmente, calano.

Lasciando da parte per un istante i risultati sul campo, l’avventura di Jordan a Birmingham è paradigmatica su che luogo siano gli USA e che fase storico-sociale stiano attraversando nel cuore degli anni Novanta.

L’Alabama, oggi come allora, è nettamente lo stato più razzista della confederazione, con spaccature sociali che durano da decenni. Proprio la città di Birmingham tra il 1950 ed il 1960 è una delle principali sedi del Movimento dei diritti civili, balzando spesso agli onori della cronaca nazionale e internazionale per episodi drammatici. Basti pensare che la città, a seguito di numerosi eventi dinamitardi firmati Ku Klux Klan venne soprannominata “Bombingham“.

All’inizio del decennio successivo Birmingham è il fulcro dell’attività di Martin Luther King. Anche qui, c’è un anno che spicca più degli altri: il 1963. Il 4 maggio, all’indomani di un corteo finito in repressione, la pubblicazione sul New York Times della foto di un ragazzo nero attaccato dai cani della polizia costringe l’amministrazione Kennedy a porre alla nazione il problema dei diritti civili. Da lì l’eliminazione delle “leggi di Jim Crow”, ancora vigenti in città, e l’abbrivio che, il 28 agosto, porta King alla “marcia per il lavoro e la libertà” al Lincoln Memorial di Whashington, quando pronuncerà il suo immortale “I have a dream”.

Attenzione però, a livello sportivo l’Alabama ha una tradizione di assoluto livello. Lo sport nazionale è senza dubbio il football universitario, con i Crimson Tide dell’Università dell’Alabama (18 volte campioni NCAA) e i Tigers dell’Università di Auburn acerrimi rivali nella Southeastern Conference.

L’Alabama ha anche dato i natali ad alcuni nomi che hanno scritto pagine immortali del Novecento sportivo, ma non se li è mai potuti godere. Miseria e povertà li hanno portati altrove. Jesse Owens a 9 anni si è trasferito con la famiglia a Cleveland, Ohio. Joe Luis passa 12 anni nell’indigenza più pura nelle zone rurali attorno a La Fayette prima di muovere verso Detroit, Michigan. Carl Lewis è nato a Birmingham, ma cresce a Willingboro, nel New Jersey. Il figlio del vento è reduce dal suo ultimo acuto, la doppietta d’oro salto in lungo e 4×100 a Barcellona ‘92, quando MJ arriva in maglia Barons.

È questo il pianeta su cui atterra l’astronave Jordan. Uno dei tre più grandi atleti neri della storia (sul podio assieme ci metto Muhammad Alì e Usain Bolt) va in scena nel cuore dell’Alabama. Oggi, come negli anni Sessanta, lo avremmo visto coinvolto in decine di iniziative a sfondo sociale. Netflix ci costruirebbe una serie tv dedicata. Nel 1994, invece, lo sport USA è sostanzialmente una galassia a parte, viaggia alla sua velocità ed è la penna privilegiata con cui si verga l’epica contemporanea americana. Lo stesso Jordan, peraltro, non è mai stato il volto delle grandi battaglie civili. “Le energie devono restare sul campo”, avrebbe detto lui.

Per i più romantici, quindi, rimane solo l’ultra celebrata storia del Jordan Cruiser, il nuovo pullman che MJ avrebbe donato alla squadra per i viaggi in trasferta. “In realtà Michael non pagò un centesimo per l’autobus – ha dichiarato Jim Thrasher, proprietario dell’azienda che vendette il mezzo ai Barons –, ma divenne una storia così bella che evitammo di smentirla, anche perché ci portò un’ottima pubblicità”.

Se in campo Michael Jordan mette tutta la sua ossessiva voglia di migliorare, sugli spalti gli effetti della sua presenza sono immediati. Nella stagione 1994 i Barons stabiliscono il loro record di presenze, attirando all’Hoover Met 467.867 persone e spingendo gli spettatori della Southern League oltre quota 2,5 milioni. Anche in trasferta ogni stadio registra ingressi mai visti prima.

Il 30 luglio, alla sua 354° apparizione al piatto, Jordan colpisce il suo primo fuoricampo. Lo fa di fronte al pubblico di casa, 13.279 persone, nella sfida contro i Carolina Mudcats. La palla veloce del lanciatore avversario, Kevin Rychel, viene spedita oltre la recinzione sinistra del campo. Arrivando in casa base Michael indica il cielo con un dito, il pensiero a suo padre, assassinato un anno prima: “sono sicuro che da lassù lo ha visto”. La palla del suo primo homerun viene recuperata oltre la recinzione da due giovani fan, che la restituirono a Jordan in cambio di due palle da baseball autografate.

Arrivano altri due fuoricampo, l’8 e il 30 agosto. Circa una settimana prima di quest’ultimo l’associazione giocatori della MLB è entrata in sciopero. Una serrata che durerà per 232 giorni, portando alla cancellazione delle ultime sei settimane della regular season, dei playoff e delle World Series. Con questo vuoto, le ultime sfide dei Barons diventano l’evento sportivo più seguito d’America. L’ultima gara di Jordan in maglia bianconera va in scena il 3 settembre. Chiude con 127 partite giocate e 497 apparizioni al piatto.

Tra il settembre e il novembre 1994, MJ gioca altri 35 incontri con gli Scottsdale Scorpions nella Arizona Fall League. Non soddisfatto delle proprie prestazioni, continuerà ad allenarsi con i White Sox fino al 2 marzo 1995. Il giorno in cui dichiara conclusa la sua carriera di giocatore di baseball.

Secondo molti analisti l’esperienza di Jordan nel baseball professionistico ha portato a risultati abbastanza modesti, ed è utopico pensare che avrebbe potuto arrivare fino alla Major League.

Di parere opposto coach Terry Francona. “Non guardate la sua media di battuta, Michael non giocava a baseball dai tempi del liceo e ad agosto era già in grado di sparare palline fuori dallo stadio. Aveva velocità, potenza e capacità di colpire. Ma, soprattutto, sapeva entrare nella testa dei giocatori e avrebbe trovato un modo per battere gli avversari sul monte di lancio. Altre due stagioni e sarebbe stato a roster nei White Sox, forse anche uno starter”.

Steve Wulf, il giornalista di Sports Illustrated autore della stroncatura nei confronti dei primi passi sul diamante di Jordan, in seguito ha cambiato parere. Ha pure ammesso di aver scritto un secondo articolo, più incoraggiante, che non venne pubblicato.

Il 1994 è terminato e, con esso, il percorso di Michael Jordan nel baseball. Il 17 marzo 1995 ai media arriva l’ormai leggendario fax che riporta solo due parole: “I’m back”. Jordan torna ai Bulls e all’NBA, qualche mese di riassestamento, e poi torna a fare la storia della pallacanestro.

I Birmingham Barons, che comunque nella loro storia hanno avuto a roster future icone del baseball, non hanno mai più avuto una stagione come quella del 1994. La maglia numero 45 è ancora la più venduta di sempre. Francona è diventato un manager di successo, arrivando a vincere due World Series alla guida dei Boston Red Sox, nel 2004 e nel 2007, spezzando così la quasi centenaria maledizione di Babe Ruth.

Le comete attraversano il cielo e ci costringono a seguirle con lo sguardo. A immaginare dove vadano mai a finire, e cosa troveremo alla fine della loro parabola. Cosa ci abbia trovato Michael Jordan in quell’anno di baseball lo ha chiarito Phil Jackson. “Credo davvero che abbia riscoperto sé stesso, la gioia per la competizione e per il basket”.

Da lì arrivano la stagione delle 72 vittorie, il secondo threepeat coi Bulls e il mitologico ultimo tiro in gara 6 contro Utah nel 1998. Attimi scritti nell’empireo dello sport. Un campione che ha replicato sé stesso, migliorandosi. E, se credete alle comete, già lo sapete: tutto è ricominciato col 1994.

© RIPRODUZIONE RISERVATA