Un mondo senza carcere

L’Università di Verona ha ospitato Livio Ferrari, portavoce del Movimento No Prison, per approfondire le ragioni di chi chiede l’abolizione della prigione e un rafforzamento delle misure alternative alla detenzione.

L’Università di Verona ha ospitato Livio Ferrari, portavoce del Movimento No Prison, per approfondire le ragioni di chi chiede l’abolizione della prigione e un rafforzamento delle misure alternative alla detenzione.

Un seminario per approfondire le ragioni dell’abolizionismo carcerario e riflettere sulle eventuali alternative alla prigione: lo ha organizzato l’Università di Verona, lo scorso 13 novembre, nell’ambito del corso “Il mondo del carcere tra falsi miti e realtà” coordinato dal professor Ivan Salvadori, associato di diritto penale nell’ateneo scaligero.

Ospite dell’evento è stato Livio Ferrari, giornalista ed esperto di politiche penitenziarie, autore di numerose pubblicazioni sulle tematiche carcerarie. Ferrari è fondatore e direttore dell’associazione di volontariato “Centro Francescano di Ascolto” di Rovigo e direttore responsabile di “Prospettiva Esse”, la rivista dei detenuti della Casa Circondariale della città.

Nel 2012, assieme a Massimo Pavarini, già ordinario di diritto penale all’Università di Bologna, ha scritto il manifesto “No Prison”, da cui è nato l’omonimo movimento di cui è portavoce: venti punti per offrire un’alternativa al carcere, in una prospettiva di pace e riconciliazione per ridurre il più possibile la sofferenza e, in tanti casi, la morte delle persone che hanno commesso reati.

A partire dal 1947, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, per vent’anni in Italia vi fu una significativa decrescita della popolazione detenuta, che passò da circa 65 mila a 21 mila unità.

Successivamente, però, prese avvio un processo di carcerizzazione che ad oggi non conosce sosta: salvo pochi episodi di flessione, come l’indulto del 2006 o anni della pandemia, il numero dei reclusi continua a crescere di anno in anno.

Il portavoce del Movimento No Prison ha sottolineato i numeri sempre più alti dell’esecuzione penale in Italia: «Negli ultimi trent’anni le condanne penali sono più che raddoppiate, quelle detentive triplicate, e gli indici di delittuosità sono aumentati del 35 per cento».

Il diciannovesimo rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione mostra come, nei nostri 190 istituti penitenziari, i detenuti al 30 aprile 2023 fossero 56.674, a fronte di una capienza ufficiale di 51.249 posti. Ci sono quindi più detenuti rispetto ai posti letto.

Se ai posti regolamentari sottraiamo i posti non disponibili, che a maggio erano 3.646, il tasso di affollamento ufficiale medio è del 119 per cento, con situazioni preoccupanti in Lombardia (151,8 per cento), in Puglia (145,7) e in Friuli-Venezia Giulia (135,9). Il valore più alto è raggiunto dal carcere di Lucca, con un tasso di affollamento del 190 per cento.

Sul tema del sovraffollamento carcerario italiano si è espressa a più riprese la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella causa Sulejmanovic, un cittadino della Bosnia-Erzegovina – detenuto nel carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione per una serie di condanne inflitte per furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti – riferiva di aver soggiornato in celle di circa 16,20 metri quadrati condivise con altri quattro o addirittura cinque detenuti.

Sulejmanovic invocava i parametri indicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che indicano in sette metri quadrati la superficie minima di cui ciascun detenuto deve poter disporre all’interno della cella.

Con sentenza del 2009, la Corte ha affermato che la mancanza di spazio personale costituisce violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

Una seconda condanna dell’Italia sul tema è giunta nel 2013 con la sentenza Torreggiani.

In questo caso, alcuni detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle, l’esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e un’insufficiente aereazione e illuminazione.

I giudici di Strasburgo hanno rilevato che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Spesso i Governi italiani hanno risposto all’emergenza penitenziaria con la costruzione di nuove carceri. Un’iniziativa non risolutiva, perché i nuovi istituti non bastano mai: si costruisce un nuovo edificio che si riempie nel giro di poco, lasciando inalterato il problema.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in un report del 2022, segnalò all’Italia che «gli Stati europei che hanno lanciato ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno visto la loro popolazione detenuta aumentare di concerto con la crescita della capienza penitenziaria», mentre «gli Stati che riescono a contenere il sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione».

Attualmente gli stranieri detenuti, 17.723, rappresentano il 31,3 per cento del totale dei carcerati. Rispetto al numero di stranieri residenti, il tasso di detenzione è pari a circa 340 detenuti ogni centomila unità; il tasso di detenzione dei detenuti italiani, invece, è di circa 95 detenuti ogni centomila abitanti.

Secondo Ferrari, le migliori ricerche scientifiche ci mostrano che la pericolosità criminale è distribuita equamente in tutte le classi sociali, ma i livelli di repressione si connotano con una dimensione sempre più rivolta a immigrati, tossicodipendenti, minoranze e soggetti poveri.

«L’aula di tribunale, dove vengono decise la maggior parte delle misure alternative al carcere, determina uno spartiacque tra chi ha i soldi per pagarsi una buona difesa e chi deve sperare nel giudizio della Corte», ha evidenziato il giornalista. «Chi arriva in carcere solitamente è una persona debole, economicamente o culturalmente, proveniente da strati sociali marginalizzati».

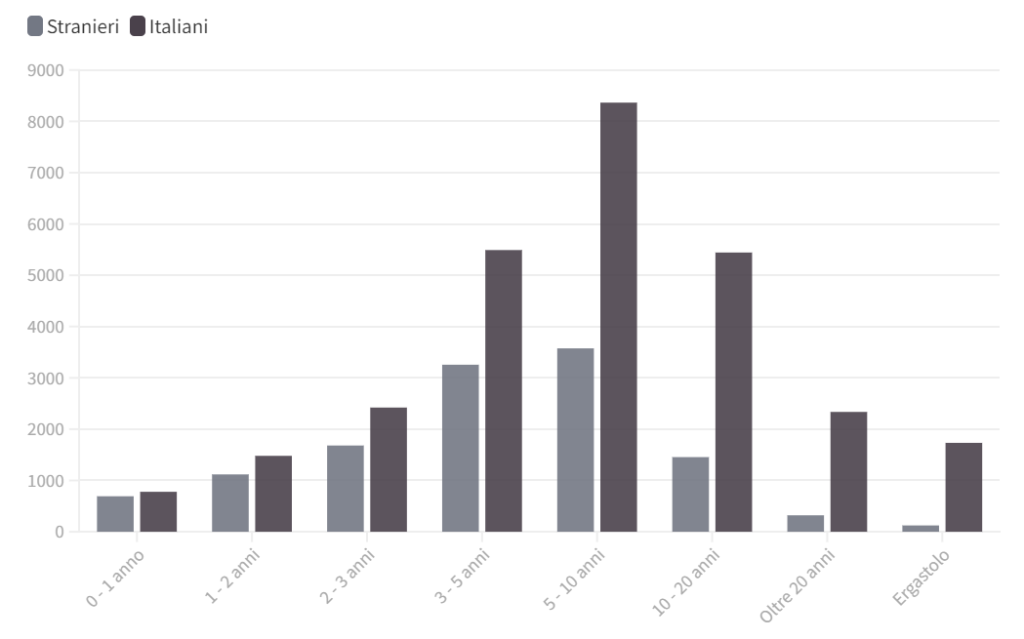

Se il carcere fosse davvero l’extrema ratio, dovrebbe tendere a ospitare soprattutto persone con pene lunghe, autori di fatti più gravi.

Ma i dati di Antigone dicono altro e mostrano una popolazione carceraria nutrita di persone recluse per fatti meno gravi: tra i detenuti a seguito di condanna definitiva, nel 2022 le persone in carcere con una condanna fino ad un anno erano il 3,7 per cento del totale, quelle con una condanna fino a tre anni il 20,3 per cento. All’estremo opposto, i detenuti con pena inflitta superiore ai vent’anni sono il 6,6 per cento, mentre gli ergastolani sono il 4,6 per cento.

Questa situazione è in larga parte spiegata dal ricorso continuo del legislatore allo strumento del carcere, preferendolo anche per reati minori alle misure alternative alla detenzione, ossia l’affidamento in prova al servizio sociale, la semi-libertà, la detenzione domiciliare.

Spesso dal Parlamento sono uscite leggi che creano ondate di incarcerazione, come la cosiddetta legge Fini-Giovanardi del 2006 in materia di sostanze stupefacenti o la Bossi-Fini sull’immigrazione.

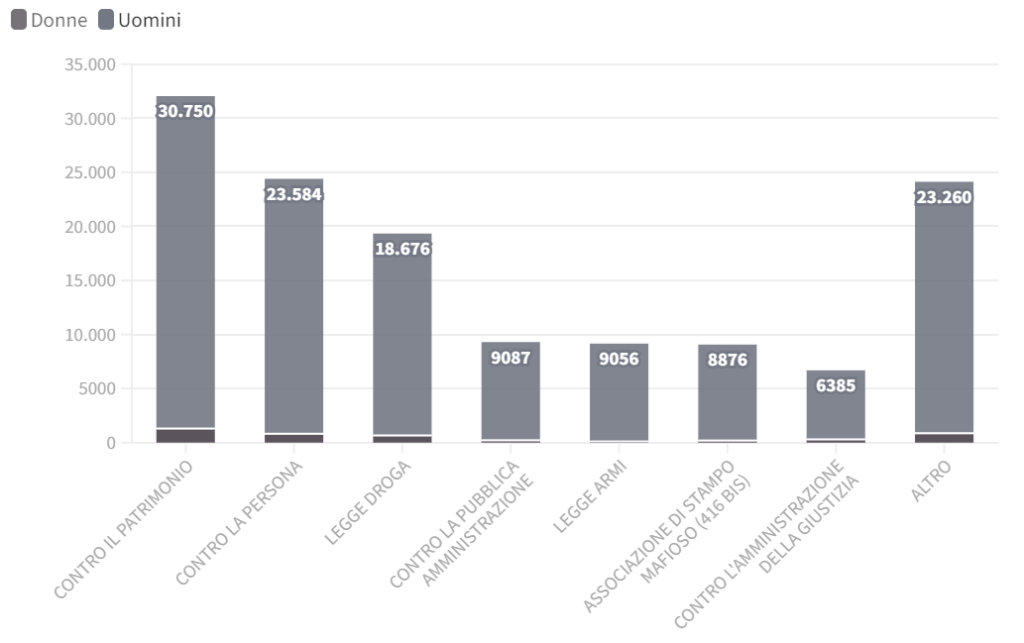

Se analizziamo i detenuti sulla base della categoria di reati commessi, notiamo che la violazione delle norme sulle droghe è la terza causa di carcerazione: degli ingressi in carcere nel 2022, il 26,1 per cento è avvenuto per violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sulle droghe, detenzione a fini di spaccio. Sui 56.196 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2022, ben 12.147 lo erano a causa di questa norma.

Secondo Livio Ferrari, negli anni abbiamo assistito, da parte del sistema politico-legislativo, ad un vero e proprio «martellamento comunicativo che ha influenzato l’opinione pubblica».

Politiche di law and order, di tolleranza zero, che alimentano il falso mito secondo cui la risoluzione dei problemi della società può avvenire solo tramite una giustizia severa. È il cosiddetto “diritto penale del nemico”, che ha come scopo principale la sicurezza cognitiva del cittadino: un uso politico e strumentale del diritto penale, in funzione simbolica di lotta contro il male, che fa leva sulle paure delle persone nei confronti della criminalità per creare un meccanismo di scambio tra elettori ed eletti.

Con questa narrazione, si alimenta nei cittadini l’aspettativa di un sistema penale poliziesco, di difesa sociale tramite la reclusione di soggetti appartenenti a frange avvertite come pericolose.

E, alla fine, il carcere diventa una vera e propria vendetta, lo strumento per applicare la legge del taglione.

«L’idea che al male si debba reagire con il male finisce così per non essere messa in discussione, quasi fosse una ovvietà», si legge nel manifesto di No Prison. «Il sistema della giustizia penale come solo dispensatore di sofferenza non è tollerabile. Neppure infliggere dolore all’autore di una strage è utile al miglioramento della società», perché «al sangue delle vittime si aggiungerebbe unicamente una sofferenza in più: quella del pluriomicida condannato».

«Se è questa la vera finalità della pena, significa che le funzioni di prevenzione e rieducazione previste dalla nostra Costituzione rimangono simboliche», ha commentato Ferrari.

La società occidentale per lungo tempo ha ritenuto che la pena detentiva avesse sia la capacità di intimidire le persone dal delinquere e di educare i condannati a non sbagliare ancora.

I dati, al contrario, dimostrano l’incapacità della punizione carceraria di prevenire i reati: l’aumento della popolazione che vive dietro le sbarre rende evidente come la paura della prigione non sia di per sé sufficiente a spingere le persone a non delinquere.

Ma il carcere, se guardiamo al tasso di recidiva, non raggiunge nemmeno lo scopo di reinserire nella società il condannato e sottrarlo al mondo criminale: secondo Antigone, al 31 dicembre 2021, dei detenuti presenti nelle carceri italiane, solo il 38 per cento era alla prima carcerazione, mentre il restante 62 in carcere c’era già stato almeno un’altra volta; il 18 per cento, addirittura, era già stato recluso cinque o più volte.

Al contrario, come dimostrano i dati elaborati dal Cnel, per coloro che in carcere hanno appreso un lavoro la recidiva scende drasticamente intorno al 2 per cento.

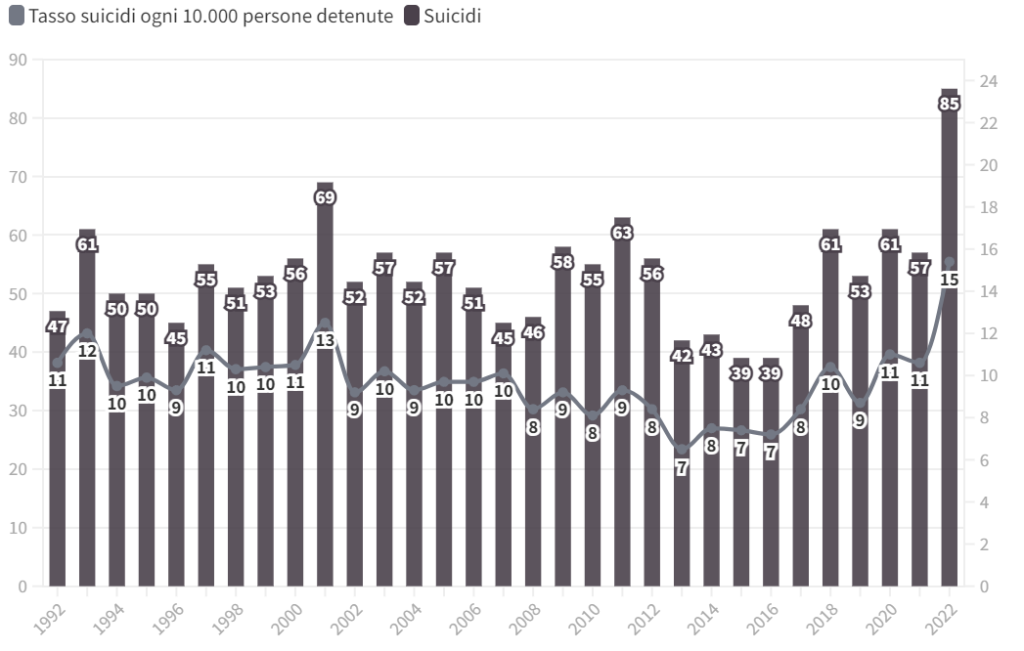

Il 2022 è stato l’anno con più suicidi nelle carceri italiane sempre: secondo i dati pubblicati dal Garante Nazionale, sono state 85 le persone ad essersi tolte la vita all’interno di un istituto penitenziario, una ogni quattro giorni. Si tratta 15,4 casi ogni diecimila detenuti.

Un dato molto più alto rispetto ai suicidi fuori dal carcere, dove il tasso indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità è di 0,67 casi ogni diecimila persone.

A questo si aggiungono gli atti di autolesionismo, fenomeno che nel 2021 Antigone ha registrato con una media di 19,9 casi ogni cento persone detenute.

Secondo i fondatori di No Prison, pensare di rieducare chi si è macchiato di un reato rinchiudendolo in una cella è una contraddizione in termini, perché la prigione è un luogo che umilia, annulla, dispensa sofferenza e crea o aumenta la pericolosità di tutti coloro che vi transitano. «L’articolo 27, in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, stride con i morti e le violenze che caratterizzano l’esperienza carceraria», ha evidenziato Ferrari.

I movimenti abolizionisti chiedono quindi di uscire dalla logica repressiva, per immaginare un sistema che rispetti vittime e colpevoli e usi il tempo della condanna per restituire dignità alla storia umana dei condannati, aiutandoli a recuperare rispetto a un errore commesso ritrovando la via della legalità. Un cambio di paradigma verso un nuovo modello di esecuzione penale che vada oltre il carcere e riduca al minino la perdita della libertà.

«Qual è il senso di lasciare il detenuto chiuso in una cella a fare niente?», è la domanda che Livio Ferrari a studenti e studentesse. «Tutti sbagliamo, ma da un errore si può uscire».

Serve quindi un potenziamento delle misure alternative: gli attivisti di No Prison ritengono che la maggior parte delle persone che si trovano in carcere potrebbero essere responsabilizzate e controllate in libertà, ad esempio attraverso opportunità pedagogiche ed assistenziali, esperienze lavorative e formative, oppure mediante opportunità di risarcimento del danno provocato.

«Nei limitati casi in cui questo non sia immediatamente possibile», conclude il manifesto, «solo eccezionalmente, si possono prevedere risposte di tipo custodiale nei confronti della criminalità più pericolosa, ma in quanto extrema ratio a precise condizioni», come la previsione di ambienti carcerari che salvaguardino sempre e comunque la dignità delle persone e i loro diritti, nonché tempi di permanenza ridotti al minimo indispensabile in favore di programmi di inserimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA