Abbiamo creato uno sport senza voce?

Perché gli sportivi italiani non si espongono quasi mai sulle tematiche più scomode? Eppure le figure in grado di incidere ci sarebbero.

Perché gli sportivi italiani non si espongono quasi mai sulle tematiche più scomode? Eppure le figure in grado di incidere ci sarebbero.

Più o meno una settimana fa il nostro Ministro dell’interno, commentando la tragedia del naufragio di Cutro, ha rilasciato una delle dichiarazioni più miserabili degli ultimi anni. Non abbiamo intenzione di citarla, tanto l’abbiamo già sentita tutti. Una di quelle uscite che, in un luogo vagamente normale, non troverebbero posto in nessuna disputa “politica”, figuriamoci se di mezzo ci sono anche innocenti morti. Parole per le quali non esiste strumentalizzazione o decontestuializzazione che tenga.

Bene, chiarita la nostra opinione a riguardo, è il momento della domanda che da qualche giorno ci frulla in testa. Quanto sarebbe stato bello se uno sportivo o una sportiva italiani fossero intervenuti per inchiodare Piantedosi alla bassezza delle proprie esternazioni?

Non dico un Lebron James, mica ne abbiamo di gente così impattante, sia a livello mediatico che ispirazionale, ma almeno una voce che si fosse levata a scuotere le coscienze. A far ballare i sismografi impolverati di un pubblico che ormai si agita solamente per le scaramucce tra Allegri e i giornalisti o per mezza frase rubata a Mbappè col cellulare.

Nessuna vibrazione degna di nota. Ed è qui che sorgono, puntuali, anche i successivi quesiti. Perché lo sport italiano in certe occasioni non parla e non si schiera? Quand’è che i suoi protagonisti hanno perso la voce? Oppure, l’hanno mai avuta? Un sacco di domande. Per provare a rispondere, però, è necessario prima intendersi sul significato di “schierarsi”.

Schierarsi è un verbo scomodo, ontologicamente opposto all’immobilismo. Presuppone il mettersi in movimento, prepararsi alla battaglia e alle sue conseguenze. Significa increspare la quiete dello stagno, accettando l’onere di poter incidere nella formazione di un qualsiasi pensiero o ragionamento critico. Se ti schieri, quasi mai accade di migliorare il proprio posizionamento. Anzi, molto più spesso devi assumerti il rischio di perdere qualcosa.

Lo dico perché, oggi, gli sportivi sembrano invece aver trovato una vera e propria zona di comfort nelle tematiche sociali. Si espongono solamente su questioni già ampiamente accettate e codificate. Assistiti da consulenti d’immagine e social media strategist, seguono un preciso calendario fatto di post, foto e hashtag dedicati. Scendono in campo per battaglie già vinte, quando la fanteria si è già presa le sue pallottole. Quasi che i diritti fondamentali, l’umanità e la compassione altro non fossero che occasioni per rendere più luccicante l’argenteria.

Una sorta di sportwashing al contrario, dove sono le problematiche sociali ad essere al servizio del campione, e non il contrario. Per posizionarlo meglio, magari in vista di future rivendite. Anche il buon Marchisio, che da quando la sua carriera è entrata in fase calante è diventato un punto di riferimento sportivo per tanti salottieri ai quali piace credere di stare a sinistra, in questi giorni ha latitato. Un paio di stories e poi via di derby della Mole.

Mi piace pensare che Diego Armando Maradona, fosse stato anche solo minimamente presente a sé stesso, avrebbe puntato l’indice e urlato ai quattro venti contro le frasi del ministro. Magari anche contro Feltri, che ha scelto di cavalcare l’onda della facile indignazione. Diego purtroppo non c’è, e uscite poetiche come i “bidoni al posto del cuore” di buffoniana memoria restano riservate solo a questo o quel rigore che non doveva essere fischiato.

Oltre al Pibe de Oro la storia dello sport, di esempi, ce ne ha dati quanti ne vogliamo. A partire dall’atleta che, a livello umano e spirituale, ha segnato più di ogni altro la storia del ‘900. «Dov’è il Vietnam? In tv. Non ho niente contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato negro». Muhammad Alì pagò a caro prezzo la sua scelta di non imbracciare le armi. Privazione del titolo mondiale e cinque anni di esclusione dal ring. Inimmaginabile, oggi.

Potremmo anche scomodare il nume tutelare di questa rubrica. Il Doutor Sócrates e il suo Corinthians sono stati uno spazio di democrazia applicato al gioco del calcio che portato i suoi frutti anche fuori dal rettangolo di gioco. Non hanno vinto le elezioni ma, in un Brasile ostaggio dei generali, anche solo l’idea di portare la gente al seggio deve essere animata da un afflato rivoluzionario.

Tra quelli che schierandosi hanno davvero rinunciato ad ogni singolo gradino salito in carriera o nella vita, un posto speciale ce l’ha il “ragazzo di Setif”. Quella di Rachid Mekhloufi è una storia che prometto di raccontare in maniera più approfondita. Di certo, quando sei nel prime della tua carriera, è davvero difficile rinunciare al Mondiale del 1958 con la Francia, fuggire nottetempo e farsi squalificare dalla Fifa per difendere i colori di una terra, l’Algeria, che in quel momento non è nemmeno una Nazione.

Chiaro che ognuna di questa parabole va pesata e inserita nel suo contesto storico. Lo so anch’io che, oggi, non sarebbe possibile un nuovo Alì. Eppure chi rischia grosso c’è. Penso ad Enes Kanter e Deniz Naki, entrambi perseguitati da Erdoğan.

So anche che il modello americano non è applicabile alle nostre latitudini. Troppo diverso il ruolo e l’importanza ricoperta dallo sport nel contesto sociale a stelle e strisce. Megan Rapinoe e Jaylen Brown, due che non le mandano a dire se un senatore o un presidente la sparano troppo grossa, sono la versione 3.0 di quegli sportivi che negli anni ‘60 e ‘70 scendevano in piazza, marciavano e scioperavano. Guardatevi la docuserie Netflix su Bill Russel, capirete chi ha tracciato la strada e da dove sono partiti gli stessi Stati Uniti.

Modelli diversi, dicevo, eppure noi siamo quelli che da anni, su tutti i volantini e manifesti delle associazioni sportive, ripetono il mantra del “valore educativo dello sport”. Ma se lo sport non ti insegna ad alzare la testa per difendere un’idea, allora di quale educazione stiamo parlando? E non parlo di prese di posizioni politiche, quelle sono bandiere utili solo per chi gode a leggere le questioni sociali con lo stesso atteggiamento fideistico con cui va in curva la domenica. E se c’è una cosa che è proprio il contrario di un ragionamento critico, ecco, è proprio la fede.

Non c’è braccio teso o pugno chiuso esibiti a onor di telecamera che valgono l’operato di Astutillo Malgioglio, che da quando aveva vent’anni e cominciava a fare il portiere a Brescia si è impegnato a sostegno dei bambini distrofici, prendendosi anche gli insulti e le derisioni dei colleghi. Il suo impegno continua ancora oggi, lo scudetto da dodicesimo con l’Inter del Trap e la nomina a Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Intendiamoci, di sportivi “impegnati” ne abbiamo un sacco. Per la ricerca, l’ambiente, contro tumori o malattie rare, l’immagine degli sportivi è sempre presente, così come le loro donazioni. Per fortuna. Ma io sto parlando di un’altra cosa. Perché sensibilizzare è bellissimo, ma certe volte serve incidere più profondamente, per stabilire la differenza tra ciò che è giusto ciò che non lo è. Perché c’è differenza tra una bella foto post-prodotta, con su scritto “Respect” o “No Racism”, a rispondere per le rime a tweet come quelli di Feltri o Adinolfi. Non è la stessa cosa spendersi per campagne che raccolgono approvazione unanime e, invece, mettersi al fianco di Marco Cappato, apprezzando la schiena dritta di chi ha il coraggio di rendere concrete le proprie idee, a dispetto delle conseguenze.

Ritorno alla prima domanda, e ad un’immagine. Ve lo immaginate se in questi giorni Mourinho, uno dei pochi ad avere la statura per esporrsi su qualsiasi questione, avesse speso almeno un briciolo della sua arte affabulatoria per spiegare a Piantedosi come gestire una conferenza stampa? Invece di litigare con arbitri e quarto uomo. Un sogno, per il calcio odierno. Dove di storie da raccontare e voci da amplificare ce ne sarebbero ma, se provi a chiedere, ecco che arrivano gli uffici stampa. Non è il momento adatto, magari tra un paio di settimane, ma il telefono sai già che non squillerà.

Equilibrismi dello sportbusiness. Ma quando abbiamo interiorizzato così pervicacemente il celeberrimo “anche i repubblicani comprano sneakers” di Michael Jordan? È stato davvero quello l’apristrada? Sono tutti diventati brand prima di uomini?

Le domande sono ancora tante, troppe, e, fin qui, nessuna risposta. E quando ti ritrovi con un mucchio di punti interrogativi e neppure uno straccio di appiglio, sgnifica che nella narrazione manca qualcosa. Una chiave di lettura. O forse è proprio la prospettiva iniziale quella che devo ribaltare. Proviamoci.

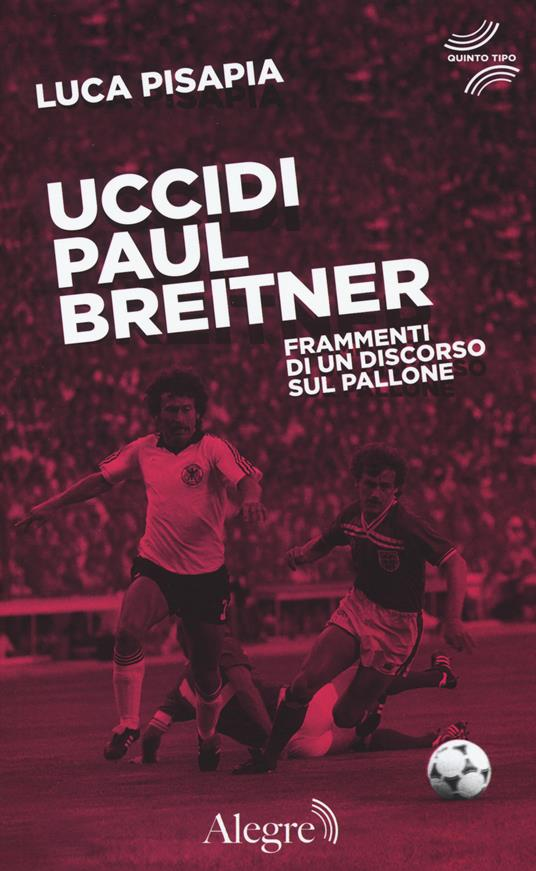

Belli gli ideali, ma gli sportivi sono sul palco, sotto le luci, e lo show senza pubblico non si fa. Se questo è un dato di fatto, allora il problema sta da questa parte dello schermo. Iniziato decenni fa, col cortocircuito culturale descritto da Luca Pisapia nel suo Uccidi Paul Breitner. Per cui, fin dal dopoguerra, gli strati “intellettuali” della società e della politica italiana non hanno colto l’attimo «per entrare all’interno dei meccanismi di quella che era già la più importante industria culturale del paese, il pallone, destinata a soppiantare il cinema per facilità di produzione e consumo».

Eccola, dunque, la prima risposta. L’abbiamo creato, divorato e metabolizzato noi questo spettacolo. E ora ci viene dato solo ciò che siamo in grado di digerire. Battaglie senza polvere e fango, post arcobaleno e fiumane di reaction quando Cassano ne spara una delle sue alla Bobo tv. Rigettando ogni spazio di intervento critico. Rumore di sottofondo, voci residuali.

Se è davvero così, una paura vera io ce l’ho. Quella di adattarmi a una società sempre più “spugna“. Che si indigna a comando, litiga, scrive e litiga ancora, ma poi è comunque in grado di assorbire tutto. Anche le posizioni più grette. Perché ci sarà sempre qualcos’altro per cui indignarsi, la prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA