Economia, ma solo con i “valori” occidentali

Se davvero è l’economia a governare il mondo, in che modo i valori etici occidentali possono diventare punto di confronto e riferimento nello scambio commerciale? Una piccola proposta.

Se davvero è l’economia a governare il mondo, in che modo i valori etici occidentali possono diventare punto di confronto e riferimento nello scambio commerciale? Una piccola proposta.

La domanda parte da una semplice constatazione: davvero si possono fare affari con Paesi che non condividono i nostri valori, sperando che questi attecchiscano spontaneamente quasi per emanazione dagli euro che travasiamo negli altri paesi? La risposta è altrettanto semplice: sì ma, come mostra il caso Zaky (ancora in carcere, in carcere dal febbraio del 2020), senza speranza alcuna che l’indignazione, le pressioni mediatiche e le costernazioni possano influenzare l’orizzonte ideale degli Stati con cui commerciamo. Perché si tratta, di fatto, di nazioni che si ritengono Stati- Civiltà: ad esempio Russia, Cina e molti paesi arabi si pongono come eticamente autonomi rispetto a valori che, per l’Occidente, sono patrimonio di ogni essere umano sin dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789 e, con importanti distinzioni, su temi per noi qualificanti come la libertà di pensiero, religione, parità di genere, di movimento.

Come già indicato da Christopher Coker, si sta delineando all’orizzonte uno scontro con Stati-civiltà con valori morali, storici e religiosi antitetici a quelli dell’Occidente e che, quindi, non riconoscono valore alcuno alla democrazia, alla libertà individuale e ai diritti umani visti con molto sospetto persino dalla Chiesa ortodossa russa; che soffrono di un pregiudizio antioccidentale, evidente in affermazioni come “lo spirito crociato corre nel sangue di tutti gli occidentali” (Sayyd Qutb – a ben 576 anni dalla battaglia della Varna) – si aggiunge un panorama valoriale fondato sul Corano e distante anni luce dall’Europa.

Una grande potenza come la Cina, con la gestione di Hong Kong, ha mostrato ancora una volta la sua concezione di democrazia e libera espressione. Ecco: spesso ce lo dimentichiamo, ma i diritti del cittadino hanno importanti riflessi sull’economia reale: il diritto a riunirsi in sindacati e allo sciopero aumenta il costo della manodopera e al contempo il suo potere di acquisto; la tutela dell’ambiente aumenta i costi di stoccaggio dei rifiuti e influisce nella scelta delle energie e dei trasporti; la parità di genere aumenta la forza lavoro disponibile, riduce il tasso di fecondità di un Paese e molto altro ancora.

Ecco quindi la proposta, nel concreto: elaborare un valore numerico che modifichi il prezzo delle merci d’importazione e incida sui movimenti finanziari applicando una percentuale generata dalla somma di questi parametri:

Questo parametro, per certi versi simile all’Indice di Sviluppo Umano (I.S.U.), non dovrebbe tenere conto del P.I.L. o del P.N.L., ma caratterizzarsi piuttosto come affermazione della necessità dell’Occidente di legare l’etica al commercio. A stilare i rapporti sulle nazioni sarebbero agenzie indipendenti ma con sede in Europa: tralasciando le lunghissime ombre sulla gestione dell’epidemia mondiale dell’OMS, l’ONU si è mostrata assolutamente inadeguata in più occasioni a rappresentare i valori occidentali, come quando ha eletto un rappresentante dell’Arabia Saudita (sic) tra i 45 membri che costituiscono la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (UNCSW).

Presupposto che sarebbe necessario un periodo di assestamento, magari aumentando la quota per gradi, il senso di questa operazione non sarebbe punitivo ma piuttosto quello di affermare la propria identità in un momento in cui il nostro relativismo etico viene scambiato per debolezza culturale. In più, la compressione di quelli che per la civiltà figlia dei lumi sono diritti naturali dell’uomo incide non poco sul costo di produzione degli Stati-civiltà in competizione con l’Occidente, portando con sé distorsioni che penalizzano i paesi del vecchio continente, impoverendoli e mettendo così a rischio quei valori che ha appena conquistato.

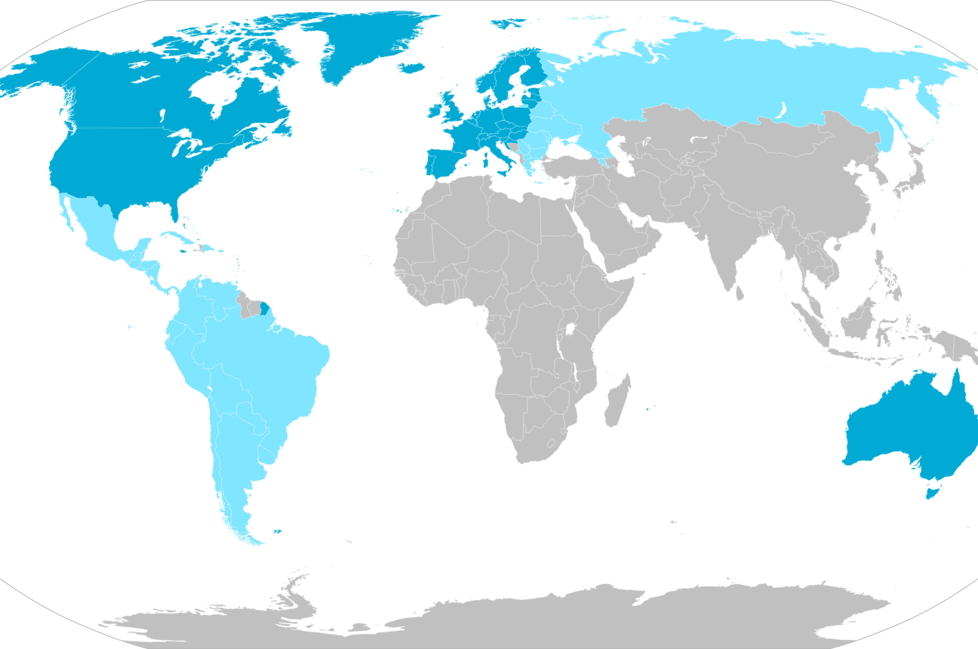

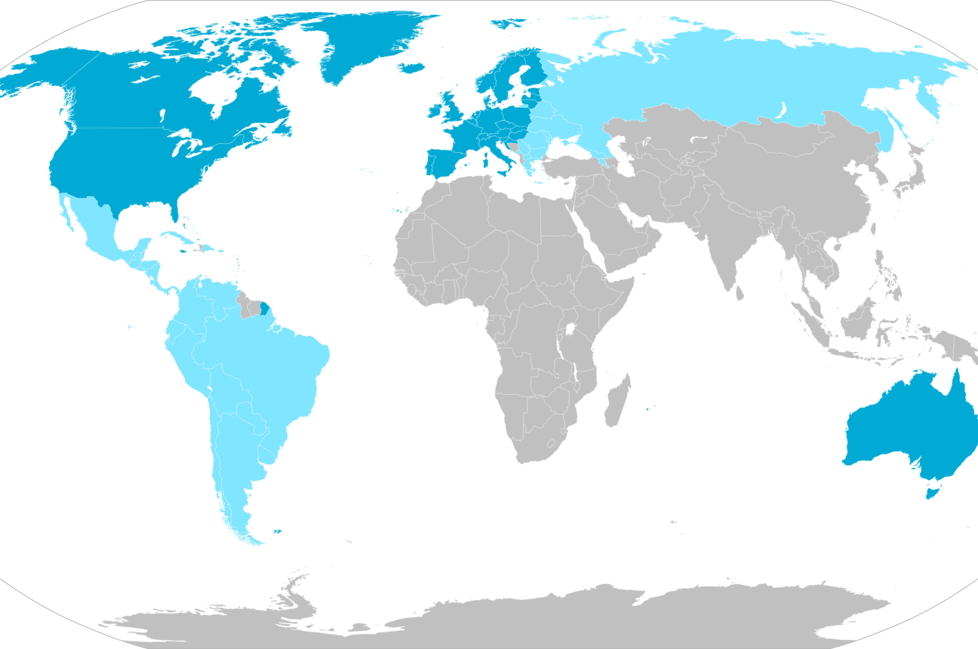

Potremmo così immaginare, per effetto, la divisione dei nostri partner commerciali in più fasce, con un’incidenza progressiva del sovrapprezzo:

1. Paesi a dazi 0: nord Europa, come Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia etc;

2. Paesi “grigi” con dazi crescenti: Polonia, Ungheria, Bulgaria, Ucraina. Alcuni di essi fanno parte dell’UE, ma sono sotto osservazione (Polonia e Ungheria, per esempio) e questo potrebbe essere uno strumento di pressione su quei paesi.

3. Paesi “opachi”: Bielorussia, Turchia, Cina, Russia, Paesi arabi fondamentalisti…

Le maggiorazioni progressive sul prezzo delle merci, in un sistema cosiffatto, presenterebbero almeno due possibili conseguenze: l’aumento del costo della vita (l’inflazione) e possibili ritorsioni commerciali dai Paesi maggiormente colpiti. È altrettanto chiaro, d’altra parte, che i Paesi oggi importatori ritornerebbero nuovamente appetibili per l’industria, con ricadute significative sull’occupazione interna e sul consolidamento dei diritti costruiti nel tempo e ora insidiati ed erosi da modelli economici che giocano la stessa partita con regole diverse; inoltre, la crescita della domanda occupazionale interna porterebbe a una crescita di salari e stipendi in grado di compensare la crescita dei prezzi di quei prodotti che necessitano di materie o lavorazioni dai paesi che non condividono la nostra visione di civiltà.

Questo per quanto riguarda l’economia. Ma dal punto di vista ideale, se i Paesi che oggi prosperano grazie al dumping avvertissero la riduzione della propria attrattività produttiva, sarebbero posti di fronte alla necessità di rivedere il proprio rapporto con i valori occidentali o di vedere la propria competitività economica “normalizzata”, pagando un costo politico per il declino economico.

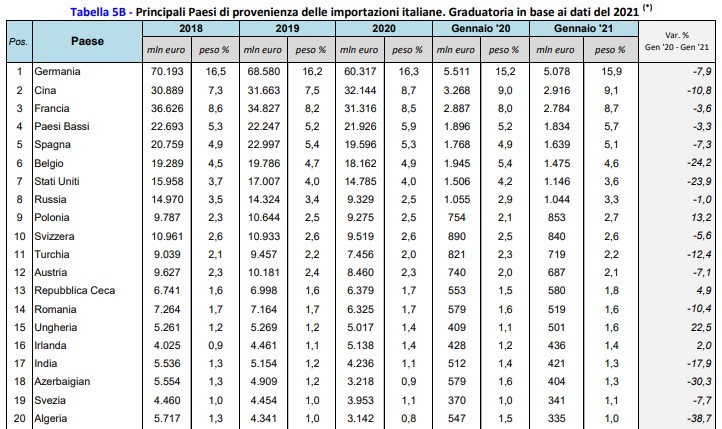

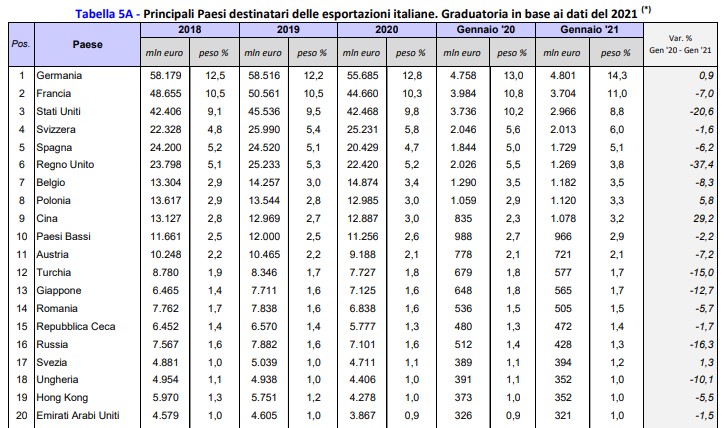

Come per tuti i Paesi europei, anche per l’Italia si tratta di una scelta obbligata già da anni nei confronti della Cina e rischiosa con la Russia. Ora come ora, l’Italia importa dalla Cina meno della metà di quello che spende in importazioni (dati 2020), con una bella differenza tra l’esportazione (10.016,95 miliardi) e l’importazione (26.951,53 miliardi). I recentissimi patti firmati tra UE e Cina non rispondono ad alcuno dei problemi alla base dello squilibrio sia commerciale quanto sul piano del riconoscimento dei diritti, in un momento poi in cui con l’epidemia Covid-19 la Cina viaggia con un PIL al +6,5% nel 2020 e +2,3% nel 2021 (per l’UE, invece, -7,8). Più complesso, per il nostro Paese (ma per tutta l’Europa, a dir la verità), il nodo gas (11,110 miliardi) che ci vede ostaggi durante l’inverno del gigante russo, così come fondamentale fonte di sostentamento della politica economica della Russia: la Russia, gigante militare, da anni vive una situazione economica stagnante e la sua economia, per effetto della svalutazione del rublo, equivale a quella del Texas con un reddito pro-capite, però, estremamente inferiore.

La dimostrazione della potenza dello strumento economico sugli Stati-civiltà è evidente e, in effetti, i dazi statunitensi del 2018 sono un’ulteriore e inaspettata conferma. Come Paese Italia, esportiamo tre volte tanto di quanto importiamo (con un calo nel 2020 del -9,2) ma il vero problema con gli USA è il modello di lavoro che stanno, attraverso multinazionali come Amazon o i giganti tecnologici, insinuando nel sistema europeo: una concezione ottocentesca del lavoro con la reintroduzione di fatto del cottimo e di un lavoro senza alcuna tutela. In questo caso, più che sui dazi (parzialmente già operativi a livello europeo) sarà necessario puntare a far pagare delle tasse eque a queste grandi multinazionali che, ora come ora, godono di un trattamento fiscale estremamente privilegiato.

Tutto questo richiede, da parte dell’Italia (e, quindi, dell’Europa, per lo meno di quella al di qua della vecchia “cortina di ferro”), una scelta di campo forte, che metta da parte la retorica e trasformi il pensiero debole da passiva asserzione della negazione ad affermazione orgogliosa di sé. Una scelta anche rischiosa, specie considerando che molte delle materie prime spesso sono in mano agli Stati-civiltà antagonisti: ma se questi, come nella crisi energetica del 1973, decidessero di boicottare l’Occidente, non potrebbero comunque resistere a lungo sia perché l’Europa da anni sta rivedendo la propria strategia energetica sia perché, senza i soldi dell’Occidente, molti di questi Paesi sarebbero ridotti al collasso economico. E sarebbe molto pericoloso, perché la ricerca e gli investimenti nel settore dei fonti di energia alternative, oggi depressa dai costi tutto sommati sostenibili delle fonti tradizionali, potrebbe ritornare vantaggiosa e spingere l’Occidente ad intraprendere un percorso in prospettiva “autarchico” mettendo a rischio l’interdipendenza tra Stati.

Insomma, una scelta di campo che per certi versi ricorda il protezionismo tardo ottocentesco (in fondo, la storia altro non è che un rincorrersi di flussi e riflussi…), ma che si impone come necessaria: la globalizzazione delle merci, ma non delle idee e dei diritti, non porta con sé giustizia. Applicando dei correttivi come questo e trasferendo le nuove risorse acquisite nel consolidamento del welfare pubblico e nella riduzione del carico fiscale l’Occidente europeo potrebbe rendere di nuovo competitivo il proprio modello di civiltà e integrare le nuove necessità con investimenti più redditizi (perché più necessari) e puntar così a nuovi e più ambizioni obiettivi, come la svolta green, la riduzione universale dell’orario di lavoro, la razionalizzazione dell’economia finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA