Terre rare e semiconduttori, Cina e Usa in conflitto

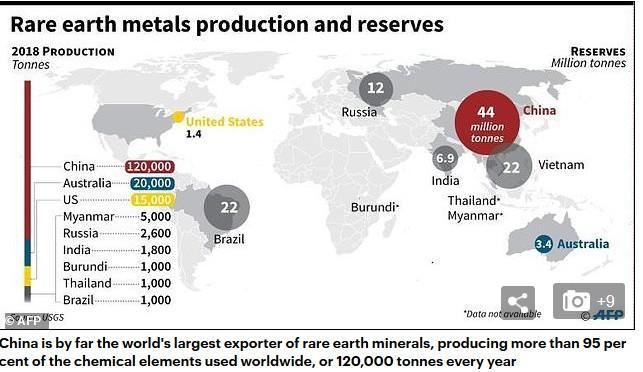

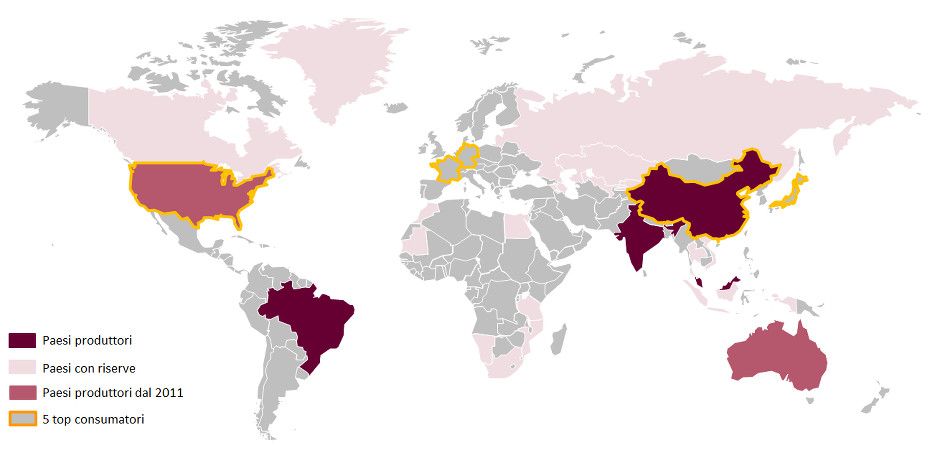

L'accelerazione tecnologica impone un fabbisogno continuo di materiali che si trovano solo in alcune zone del mondo. Guerre, tensioni e spionaggio industriale si stanno concentrando sul reperimento di queste materie prime.