4 luglio. Jack Johnson Day

110 anni fa, a Reno, in Nevada, la storia degli Stati Uniti prese una piega fino a quel momento inaspettata e i cui riflessi arrivano fino ai giorni nostri.

110 anni fa, a Reno, in Nevada, la storia degli Stati Uniti prese una piega fino a quel momento inaspettata e i cui riflessi arrivano fino ai giorni nostri.

Ci sono giorni scelti per fare la storia. Independence day, appunto. Come 110 anni fa, un punto che nella parabola USA sta a metà strada tra le migliaia di morti lasciati a marcire sull’erba di Gettysburg e il Ron Kovic di Oliver Stone. Prima di Will Smith che ferma l’invasione aliena, prima del “black lives matter”. Quel punto si chiama Jack Johnson, il primo nero campione del mondo dei pesi massimi.

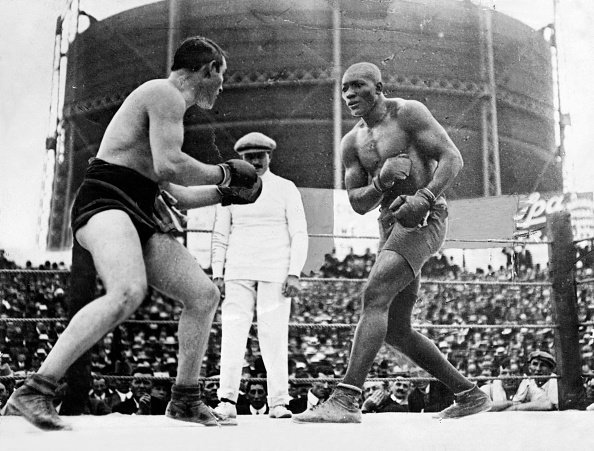

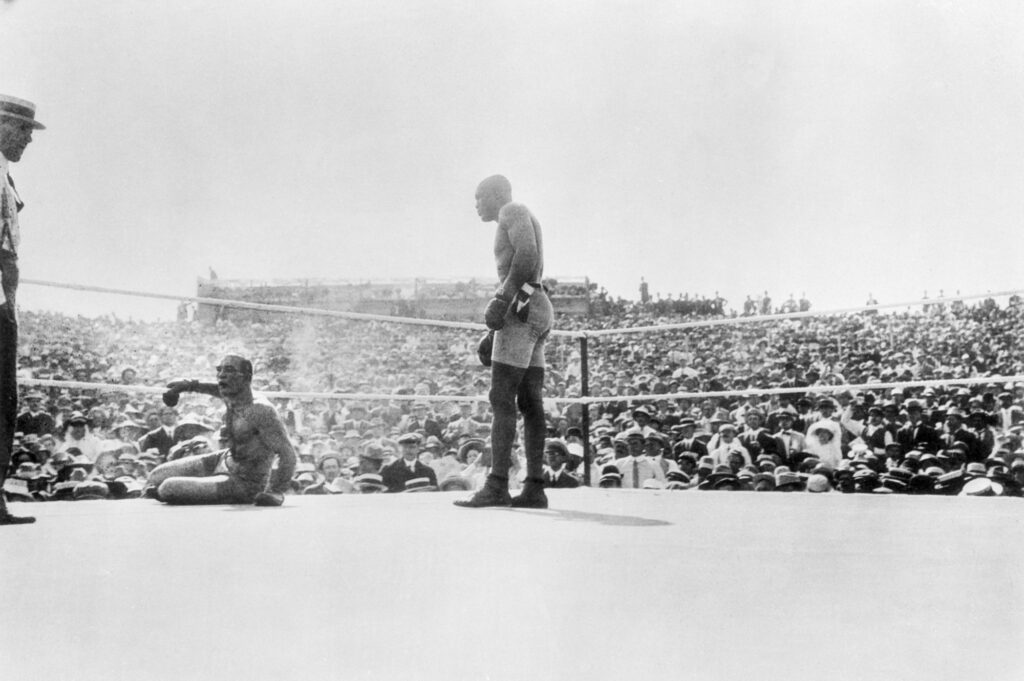

Il 4 luglio 1910 a Reno, Nevada, c’è un sole che spacca le pietre. E un pugno che frantuma illusioni. The Big White Hope è al tappeto, Johnson lo osserva dall’alto. E questa sarebbe la razza dominante?

Facciamo un passo indietro. Gli afroamericani non sono ancora i padroni dello sport a stelle e strisce. Scordatevi gli endorsement e i milioni di Jordan e Tyson. Perfino Jesse Owens è lontano anni luce. Prima di tutto questo, per i neri, è solo battle royal. Tutti contro tutti, sul ring, a mani nude, l’ultimo che rimane in piedi raccoglie le monetine che i bianchi del pubblico hanno gettato sul quadrato. «Good job nigger».

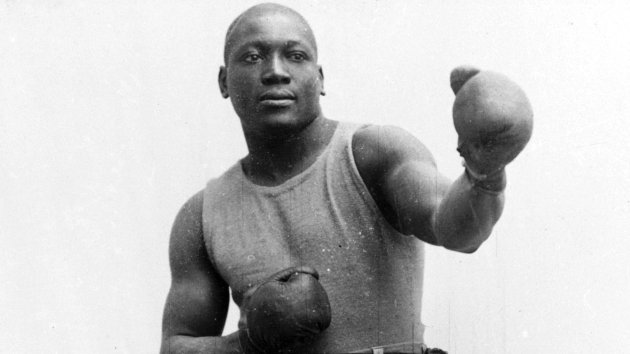

È questa la boxe, e l’America, su cui si abbatte il ciclone Jack Johnson. Nato nel 1878 a Galveston, Texas, fugge di casa a 12 anni per cercare lavoro, un cavallo gli spezza un femore con un calcio e a 16 inizia a tirare di boxe. Nel 1901 lo arrestano per aver praticato il pugilato professionistico. Il problema però non è quello, è che lui mette al tappeto i bianchi. E la boxe sarebbe uno sport only white. Hai voglia a leggere la Costituzione e il diritto alla ricerca della felicità, in certi Stati sono in vigore le leggi Jim Crow, ci zone d’America dove a un ragazzo nero è vietato farsi vedere in pubblico mentre gioca a palla. Figuratevi studiare.

Johnson nel 1908 è il primo afroamericano a diventare campione del mondo dei pesi massimi. Ha dovuto inseguire fino in Australia Tommy Burns, prima di annientarlo in 14 riprese. Match interrotto dalla polizia per paura di tumulti. Burns non aveva una singola possibilità contro Jack Johnson, che di vero nome però fa John Arthur. E se ti chiami così, indossare la corona è scritto nelle stelle.

È come l’esplosione di una Supernova. I neri esistono, vincono e scopano pure. Tenetela a mente quest’ultima, perché è fondamentale se parliamo di Johnson. Che vive l’essere campione in maniera contemporanea. Acquista locali notturni, gode ad essere sui giornali, beve e apprezza le donne bianche. Ricambiato. Ne sposerà tre, un’altra cercherà pure di ucciderlo. Oggi lo vedreste su Instagram a farsi i selfie coi gioielli pacchiani e i tatuaggi in bella mostra.

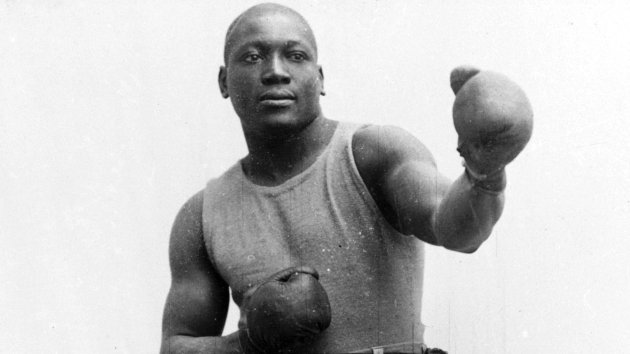

Johnson non è ispirazione morale, vuole godersi la vita. E questo scandalizza più del titolo, più delle vittorie. Va detronizzato. Jack London, che ha appena vergato Martin Eden, lancia la ricerca della “grande speranza bianca”. La trovano in James J. Jeffries, ex detentore del titolo fermo da sei anni che, in passato, si era rifiutato di sfidare Johnson per il colore della pelle. A lui il compito di lucidare l’orgoglio bianco.

Siamo arrivati al nostro 4 luglio 1910. Il match del secolo, per l’epoca, spostato da San Francisco a Reno poche settimane prima. Il ring è stato costruito apposta per l’occasione e attorno dicono che ci siano 20mila persone. Se è vero, almeno 19mila sono bianche. Finiranno sconvolte, alcune addirittura in lacrime. Johnson domina. Nel quindicesimo round, i secondi di Jeffries gettano la spugna per evitargli di subire un umiliante KO.

110 anni fa, come oggi, la gente scende in strada. Le persone di colore organizzano processioni festanti e improvvisate, alcune di loro si riuniscono in gruppi di preghiera. Il poeta William Waring Cuney dedica a quella giornata il suo poema My Lord, What a Morning. In alcune città, però, non fila tutto liscio. La polizia, insieme ad orde di cittadini bianchi indignati, prova a far cessare le manifestazioni di giubilo. Ci sono pure tentativi di linciaggio ai danni di cittadini di pelle nera. Alla fine il conto parla di “disordini” in più di 25 Stati e in 50 città. Circa 23 afroamericani e due bianchi morti durante atti di violenza, centinaia di feriti.

Oggi come allora, le strade americane sono in fiamme. Oggi come allora, leggere in ciò che sta accadendo la sola questione razziale, sarebbe miope. Quello che si riversa per le strade, e che causa saccheggi e violenze, è l’urlo di tutti coloro che non fanno parte del libro. Gli esclusi dallo storytelling della terra dalle mille opportunità.

L’altra faccia della medaglia, il dark side of the moon della società americana. Un mondo che ieri puniva i neri con la segregazione, e che oggi non fa più distinzioni di questo tipo. Bianchi, neri o gialli, fin dall’adolescenza ti sfida ad essere migliore, più performante, giorno dopo giorno. Per entrare nella squadra di football del liceo, per restituire il prestito universitario o per non finire con una scatola di cartone con dentro le tue tazze da caffè perché il tuo vicino di scrivania ha chiuso più contratti di te.

E se non ci stai dentro, deve esserci per forza qualcosa che non va in te. Se, dopo il licenziamento, non riesci a cogliere una nuova opportunità, o se più semplicemente non riesci a pagarti un’assicurazione per l’assistenza sanitaria. Non fai parte della narrazione. Sei qualcosa che sta fuori dalla società. E allora è più facile finire sdraiato sull’asfalto, con un ginocchio schiacciato sul collo.

Ma torniamo al nostro Johnson. Che di tutte queste riflessioni se ne sarebbe sbattuto ampiamente. Non gliene frega nulla della presa di coscienza, lui non guida le masse. Gli piacciono i soldi, quelli sì. Tanti, maledetti e subito. Eppure finisce per essere lo stesso fonte di ispirazione. Per Rasheed Wallace e il suo “ball don’t lie”, ad esempio.

Quel 4 luglio è il punto più alto della sua parabola, sportiva e umana. La prima moglie, Etta, stufa dei tradimenti e delle botte, si suicida con un colpo di rivoltella. Lo condanneranno per “tratta delle bianche da uno Stato all’altro per propositi immorali”, con Lucille, la sua seconda moglie, sposata un paio di mesi dopo. Giuria total white, ovviamente.

Per evitare il carcere fugge in Canada vestito da giocatore di basket. Girovaga tra Europa, Sud America e Cuba. A volte combatte ancora, compra cavalli da corsa e si fa seguire da un’orchestrina jazz dove lui suona la viola. Nel 1915 all’Avana va KO contro Jesse Willard, perde il titolo. C’è chi dice che abbia scommesso contro sé stesso, altri che abbia concordato la sconfitta contro un bianco per patteggiare il suo rientro negli States. A quel match si è ispirato un giovane Ernest Hemingway, che, l’anno dopo, scrive il suo primo racconto di boxe: A matter of color. Ci vorranno altri 22 anni prima che un nero torni ad indossare quella cintura. Sarà il turno di Joe Louis.

Nel luglio 1920 torna a casa, si costituisce alla polizia USA e sconta la sua condanna in carcere. Quando esce ha solo 5 dollari in tasca. Nel 2018 il presidente Trump riabiliterà il suo nome. La condanna era stata ingiusta.

Questo però non è un film di Hollywood, nessuna retorica del campione caduto e poi in grado di rialzarsi. Per Jack Johnson la sceneggiatura prevede che l’ultimo ciak venga girato il 10 giugno 1946 vicino a Raleigh, North Carolina. Sale al volante della sua Lincoln Zephir incazzato e probabilmente ubriaco. Ha appena litigato in un bar. Non gli volevano servire da bere, vietato l’ingresso ai cani e ai neri. Perde il controllo, esce di strada, e poi lo schianto.

“I’m black. They never let me forget it. I’m black all right! I’ll never let them forget it!”. La chiude così Miles Davis. Come dargli torto.

– Immagine di copertina: Sean Sexton/Getty Images

© RIPRODUZIONE RISERVATA