Le eterne contraddizioni del Sudafrica

Nel meraviglioso Paese di Nelson Mandela, da poco diventato campione del mondo di rugby, le disuguaglianze sociali portano a scontri fra poveri e poverissimi.

Nel meraviglioso Paese di Nelson Mandela, da poco diventato campione del mondo di rugby, le disuguaglianze sociali portano a scontri fra poveri e poverissimi.

Dieci anni fa il sudafricano Neill Blomkamp sorprese il mondo del cinema con un piccolo capolavoro fantascientifico dal titolo District 9. Il film raccontava la storia di una astronave aliena che, all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, si era misteriosamente fermata sopra la città di Johannesburg (Sudafrica) lasciando poi sulla Terra centinaia di migliaia di alieni – in precarie condizioni fisico-igieniche – senza la possibilità di tornare sul loro pianeta di origine. Le autorità sudafricane si organizzano così in modo da accudire gli alieni e ben presto “ghettizzare” in veri e propri “campi di concentramento” e baraccopoli quella nuova popolazione, negli anni progressivamente cresciuta oltre il milione di individui. Da queste premesse parte la vicenda del film che, ovviamente, vuole essere in primis una grande metafora della condizione umana vissuta in quei luoghi, caratterizzata soprattutto nel periodo 1948-1990 dall’odioso regime politico dell’Apartheid e da enormi disuguaglianze sociali ed economiche. Disuguaglianze economiche a dire il vero ancora ben visibili nel più grande Paese dell’Africa subequatoriale. E basta viaggiare per le strade sudafricane, ad esempio da Cape Town a Port Elizabeth lungo la Garden Route e la costa dell’oceano Atlantico, prima, e Indiano, poi, per accorgersi che questo Stato è ancora paese pieno di contraddizioni, di ricchezze immense e povertà abissali. Un Paese che, nonostante nel Continente Africano rappresenti ancora uno dei posti migliori (se non il migliore) dove nascere, crescere e morire e per questa ragione meta di emigrazione dagli altri Paesi africani, non ha chiaramente ancora risolto i suoi storici ed enormi problemi economico-sociali.

La squadra nazionale ha da poche settimane vinto la sua terza Coppa del Mondo di rugby, considerato una vera e propria “religione” in quella terra. D’altronde gli impianti sportivi con i pali ad H sono numerosissimi e disseminati in tutto il territorio, anche se si gioca in prevalenza nelle zone dove è più alta la concentrazione di popolazioni bianche, in generale, ed ex coloni inglesi, in particolare. La formazione allenata da Rassie Erasmus ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza con un gioco poco spettacolare, ma molto fisico e concreto. Gli Springbooks (il loro soprannome), che hanno così interrotto il dominio planetario degli All Blacks neozelandesi (vincitori delle precedenti due edizioni), hanno saputo integrare le due principali anime di chi gioca a rugby in Sudafrica: quella bianca, più solida e ragionatrice, e quella nera, più fisica e istintiva. Quindi quella del sud-ovest, nella zona del Capo e dintorni. Come molti ricorderanno la sua prima Coppa del mondo il Sudafrica la vinse nel 1995, come magistralmente raccontato da Clint Eastwood nel suo film Invictus. Allora, a metà degli anni Novanta, il Paese era una nazione ancora in fase di costruzione. L’anno prima, nel 1994, in occasione delle prime elezioni libere e democratiche del Sud Africa, Nelson Mandela era diventato presidente e colui che era rappresentava il simbolo della lotta di un intero popolo aveva ben chiare le priorità da portare avanti. Quella, in primis, di disinnescare i conflitti interni e soprattutto il grande odio della stragrande parte della popolazione, nera, nei confronti di quella bianca. Colonizzatrice, usurpatrice, prevaricatrice per secoli e secoli.

Le violenze che si sono perpetrate ai danni degli Afrikaneer (come vengono definiti i discendenti dei primi Olandesi che arrivarono in questa zona di mondo a metà del XVII secolo) nel periodo 1990-1994, seguite agli oltre quarant’anni di segregazione razziale, quando la minoranza aveva di fatto escluso dai diritti civili ed economici la maggioranza nera, sono ancora oggi un ricordo indelebile. Perché poi di fatto quella che è stata l’apertura sociale e civile consumata dall’accordo finalmente trovato da Frederik de Klerk e Mandela nel 1990 non ha corrisposto, per la maggior parte dei casi, a una vera e propria apertura economica – da una parte – e soprattutto a un perdono – dall’altra – quanto mai necessari per chiudere quel triste capitolo, svoltare e andare avanti. E così il Sudafrica è ancora oggi un Paese immenso (grande cinque volte l’Italia) e bellissimo, con una natura che toglie il fiato e allo stesso tempo un’umanità ancora lontana dal trovare un equilibrio nella propria convivenza.

La popolazione è a dir poco multietnica. Non a caso si autodefinisce il “Paese Arcobaleno”. Nel 2018 quella nazione contava circa 55 milioni di abitanti, di cui il 75,2% era costituito da neri, il 13,6% da bianchi, l’8,6% da etnie miste, dette coloured, e il 2,6% da asiatici. I neri appartengono a numerosi gruppi etnici bantu, tra cui gli zulu, gli xhosa, i sotho, i tswana, i venda, gli ndebele, i tsonga, gli swazi e i pedi. Di questi, gli zulu sono il gruppo più numeroso e rappresentano il 20% della popolazione globale. La maggior parte dei bianchi discende dagli inglesi, dai tedeschi e dagli olandesi, primi colonizzatori europei conosciuti come afrikaneer (o boeri) che rappresentano circa il 60% della popolazione bianca. I coloured, che abitano soprattutto nelle province del Capo, sono di razza mista, derivati principalmente da incroci tra neri e afrikaner. Ecco, a questi dati, fondamentali, aggiungiamo quello preoccupante della disoccupazione, oggi vicina al 40%, il dato peggiore dell’ultimo decennio. Secondo le statistiche ufficiali, inoltre, oltre la metà del Paese vive al di sotto della soglia di povertà e uno su quattro abitanti è in condizioni di estrema povertà.

E dove sono i soldi? Non ovviamente negli immigrati e nei lavoratori poveri, che vivono principalmente in condizioni peggiori rispetto ai cittadini locali, ma nella popolazione bianca e in quella fascia di popolazione nera che è riuscita ad affrancarsi, nel corso degli anni, da quella situazione di estrema indigenza. Esiste, comunque, un’enorme disparità di reddito: il 10% della popolazione vanta il 90% della ricchezza. I ricchi portano ancora in dote un forte patrimonio politico legato inevitabilmente al periodo dell’Apartheid, visto che il 55% dei “milionari” del Paese sono bianchi, quando la percentuale demografica di questa etnia arriva a un totale dell’8% rispetto al 92% di neri, meticci e altri gruppi.

Al grido di “Che gli stranieri tornino nel loro Paese”, i lavoratori sudafricani protestano ormai da mesi. Ma gli stranieri a cui si riferiscono non sono più i bianchi, come accadeva nei primi anni Novanta, ma principalmente i nigeriani, i somali e i congolesi. Secondo una forte corrente di pensiero nel Paese, questi gruppi sarebbero responsabili della tossicodipendenza, del traffico di persone, della prostituzione, della criminalità e della perdita del lavoro. E fra questi sono soprattutto i nigeriani l’etnia considerata portatrice di guai. Non a caso lo stesso Blomkamp, nel film citato all’inizio, faceva interpretare proprio a una banda nigeriana il ruolo dei pericolosi antagonisti dei “buoni”, tutti dediti al traffico di armi e cibo per gatti di cui gli alieni – nella fiction – risultavano ghiotti. Tanto che poi il film, a suo tempo, venne addirittura bandito dalle sale cinematografiche della Nigeria, facendo sfiorare persino l’incidente diplomatico fra i due grandi e popolosi Paesi africani. Negli ultimi mesi alcune decine di persone sono morte a causa di disordini di strada che hanno fatto letteralmente esplodere il Sud Africa, che oggi è tornata ad essere una pericolosissima polveriera politica e sociale. La popolazione locale attacca gli immigrati, in un vero e proprio scontro fra poveri e poverissimi, ma più che gli attacchi agli individui, gli aggressori si sono quasi sempre concentrati sulla distruzione e il saccheggio di centinaia di negozi stranieri in tutte le principali città.

In realtà, però, sia il saccheggio sia gli attacchi brutali sono violenze che sono state scatenate con una certa periodicità per decenni. Secondo le statistiche dell’African Center for Migration and Society (ACMS), gli attacchi xenofobi hanno trovato il loro massimo picco nel periodo fra il 2008 e il 2015, con circa 110 omicidi di media all’anno e a causa di queste esplosioni di xenofobia gli sfollati, negli ultimi anni, sono migliaia. Il 28% dell’economia sudafricana ricade nel sottobosco del “nero” e sono molti gli immigrati che lavorano in questo “settore”, visto che molti di loro sono entrati nel Paese illegalmente e non posso quindi operare alla luce del sole. La maggior parte di questa popolazione illegale, peraltro, non è nemmeno nigeriana, ma congolese o mozambicana (l’ex colonia portoghese confina con il Sud Africa ed è inevitabilmente il principale “esportatore” di immigrati, a Johannesburg e dintorni). E molti datori di lavoro assumono immigrati privi di documenti per dar loro un salario inferiore a quello che dovrebbero pagare alla gente del posto. Generando, così, l’odio verso gli immigrati in un vortice negativo che sembra non avere fine. Molti africani condannano il vandalismo e gli atti xenofobi di questi giorni, ma, secondo recenti studi, esiste anche una percentuale significativa della popolazione che approva questi attacchi: più di un adulto su dieci nel Paese riconosce che sarebbe disposto a essere coinvolto in scontri contro gli stranieri “se necessario”. E mentre questo è il clima interno che si respira nel sud del Continente, gli altri Paesi africani (la Repubblica Democratica del Congo, lo Zambia e la stessa Nigeria) stanno “attaccando” gli uffici e le imprese sudafricane che lavorano nei loro territori in una sorta di “rappresaglia” commerciale e burocratica che di sicuro non migliora la situazione. Anzi…

Una parte sostanziale del conflitto è, fra l’altro, dovuta all’atteggiamento ambiguo – oltre che della Polizia – del Governo del Presidente Cyril Ramaphosa, in carica dal dicembre 2017. Il quale, ad esempio, non rilascia statistiche ufficiali sugli omicidi legati all’odio razziale. E poiché la xenofobia è un nuovo elemento su cui si giocano i voti alle prossime elezioni, sia l’egemonico Congresso Nazionale Africano (ANC) sia l’opposizione dell’Alleanza Democratica tendono ad alimentare colpevolmente questo sentimento, che infastidisce non poco i leader dei paesi vicini, in un crescendo di tensioni interne ed esterne che non lasciano presagire nulla di buono. I leader politici hanno trovato un facile bersaglio negli africani vulnerabili che cercano di crearsi una nuova vita in Sudafrica. Si tratta di populismo xenofobo emergente che porta a continui attacchi contro i cittadini stranieri e che risulta estremamente pericoloso. E spaventa, non poco, buona parte della popolazione, anche quella bianca, per una volta non direttamente coinvolta dalla vicenda.

Gino e Marco Fabbri sono due fratelli che vivono a Port Elizabeth da sempre. Il loro nonno Ugo, veronese, venne in queste zone negli anni Cinquanta con la famiglia. Era impiegato alle Cartiere Fedrigoni, che qui in quegli anni avevano impiantato delle fabbriche con l’intento di sfruttare le immense risorse di legname che questo Paese, fra le altre cose, sa offrire. Percorrendolo in auto non capita di rado, infatti, di incontrare decine e decine di camion che trasportano legname e di attraversare boschi sterminati di conifere, senza soluzione di continuità. Il loro padre Sergio si sposò e visse tutta la vita in Sudafrica e come lui, quindi, sono sudafricani – di seconda generazione –anche Gino e Marco, nonostante quest’ultimo abbia vissuto alcuni anni a Londra, dove ha studiato e lavorato come film-maker. Il fratello Gino, invece, è un comico, musicista e cabarettista molto noto in Sudafrica. È dotato di una mimica facciale molto simile a quella di Jim Carrey (cercate i suoi video su YouTube, sono spassosissimi) e lavora in tv e nei vari locali di musica dal vivo disseminati nelle principali città del Paese. Oggi il Sudafrica, che rappresenta di fatto la loro patria, non è più un luogo così sicuro per le loro famiglie. Lo si nota anche dagli impianti di sicurezza che caratterizzano tutte le case, i condomini e, ovviamente, le ville. Muri ed elettrificazioni ovunque e spesso anche la guardia armata dotata di fucile, almeno durante le ore notturne. Ma a dire il vero non si tratta solo di un problema di sicurezza, in parte risolvibile. In generale, soprattutto per i loro figli adolescenti, sono le politiche dello Stato a preoccupare in un’ottica futura. Ovviamente dalla fine dell’Apartheid sono tutte indistintamente volte a venire incontro alle esigenze della stragrande maggioranza della popolazione nera e non certo la minoranza bianca, che pure Mandela considerava assolutamente necessaria per lo sviluppo del Paese. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, ma è anche vero che i bianchi, che pure rappresentano il motore economico, oggi si ritrovano a fare una scelta: rimanere o andar via. In molti scelgono quest’ultima strada.

La sanità e la scuola, ad esempio, sono di buon livello, ma solo se private ed è un peccato, perché la formazione dei medici, ad esempio, è in generale ottima. Qui, tanto per dire, nel 1967 avvenne il primo trapianto di cuore ad opera del cardiochirurgo Chris Barnard, ma oggi i medici – pur bravi – non possono operare in un ambiente ospedaliero pubblico degno di questo nome. E ovviamente i costi della sanità privata sono elevatissimi e non sono in molti a potersela davvero permettere, anche fra i bianchi. Alla lunga diventa complicato per tutti pensare ad un futuro in questa bellissima, ma martoriata terra. Tanto che, quando incontriamo Gino e Marco, nella loro bella casa a un tiro di schioppo dall’aeroporto di Port Elizabeth, le domande che ci pongono sull’Italia, in generale, e il livello della qualità della vita a Verona dove ancora hanno legami e parenti, in particolare, sono numerose e indicative di un clima di preoccupazione sempre crescente.

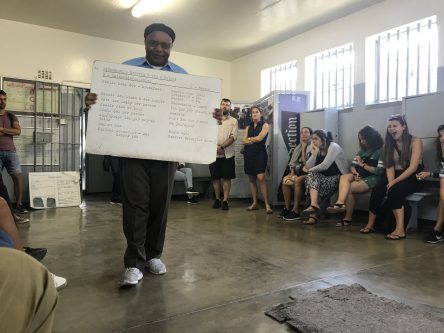

Ad accogliere i visitatori del carcere di massima sicurezza di Robben Island – dove dal 1964 al 1990 sono stati rinchiusi i prigionieri politici che si opponevano all’Apartheid – oggi c’è anche Ntando. Non è una guida come le altre: Ntando è stato detenuto in quello stesso carcere per ben sette anni e forse nessuno meglio di lui può spiegare le atrocità vissute in quel luogo, ormai tanti anni fa. Atrocità che, però, sono ancora ben evidenti nelle tante cicatrici diffuse sulla sua pelle, ma che probabilmente sono ancora più profonde nella sua anima. Eppure con la sua voce baritonale descrive la vita dei prigionieri all’interno di quelle quattro mura in quel remoto angolo di mondo con grande sobrietà e senza alcun tipo di giudizio nei confronti dei suoi aguzzini. Si limita a raccontare i fatti, come il migliore dei cronisti. Racconta del freddo, delle malattie, del cibo, del lavoro costante di spaccapietra, del rapporto con gli altri prigionieri e con i militari che avevano il compito di sorvegliarli. E torturarli. Fisicamente e psicologicamente.

Fa tutto questo con grande lucidità, senza far trasparire alcun tipo di rancore, ma con una “serenità” che mette quasi i brividi. La discesa all’Inferno in cui ci conduce per mano ammutolisce il variopinto gruppo di visitatori, inizialmente molto rumoroso e via via sempre più silenzioso. Nel corso del suo racconto, ovviamente, il nome che emerge con maggior frequenza è quello di Nelson Mandela, che in quel carcere spese ben 18 anni della sua vita (altri nove li trascorse in altri due luoghi di detenzione per un totale di 27 interminabili anni), ma quella di Madiba, come viene affettuosamente chiamato dal suo popolo l’ex presidente, fu solo una delle tante esperienze vissute in quel luogo di dolore. Molto altri sconosciuti, alcuni dei quali vi hanno perso la vita, sono ingiustamente passati da lì. Finito il tour all’interno del carcere Ntando saluta i visitatori uno a uno con una stretta di mano, uno sguardo profondo piantato negli occhi e un sincero “grazie di essere venuti”, che commuove.

Sempre a Città del Capo anche il museo del District Six e a Johannesburg quello del Museo dell’Apartheid rappresentano tappe d’obbligo per qualsiasi visitatore che volesse capirne qualcosa di più. Aiutano a comprendere davvero cos’ha rappresentato quel regime totalitario e nazista per questo popolo e ancor di più aiuta a comprendere il presente, l’attualità, tutt’altro che scevra da compromessi e lontana anni luce dall’ideale di libertà e prosperità che aveva probabilmente in mente Madiba, come veniva chiamato dal suo popolo il cosiddetto “padre della patria” Nelson Mandela.

Già, Mandela. Il grande orgoglio sudafricano. Lo si trova letteralmente dappertutto e anche la sua casa situata nell’immenso sobborgo di Soweto alle porte di Johannesburg, è oggetto di pellegrinaggio per turisti e sudafricani. Un sobborgo che vede milioni di persone accatastarsi in baracche e casette di mattoni, gli unici a fianco agli altri, senza apparenti problemi. Qui, per intenderci, nel 2010 è stata disputata la partita inaugurale e soprattutto la finale del Mondiali di Calcio della FIFA. Il gol di Iniesta, che ha mandato in visibilio il popolo spagnolo, stese l’Olanda e il sogno Orange di vincere il suo primo mondiale nella terra che hanno contribuito – nel bene e nel male – a rendere uno Stato. L’avveniristico stadio (qui denominato pomposamente “Soccer City”) si erge maestoso fra la terra rossa e gli slum, come una cattedrale nel deserto, anche se a dirla tutta vi ci giocano due squadre della città. Può contenere oltre 100mila persone ed è il secondo stadio più capiente al mondo, dopo il Maracanà di Rio de Janeiro.

Da quelle parti c’è pure l’abitazione dove è nato e cresciuto l’altro Premio Nobel per la Pace sudafricano, l’Arcivescovo Desmond Tutu. Forse nella testa di Mandela era chiaro che il processo di “riequilibrio sociale” avrebbe comportato decenni di disuguaglianze, conflitti, odio e difficoltà di tutti i tipi. Ma la corruzione che caratterizza, dopo di lui, la politica di quel Paese e una certa incapacità dello stesso popolo a fissare degli obiettivi di miglioramento personale e collettivo stanno inevitabilmente frenando questo processo.

Ce ne parla anche Paolo Croce, milanese, un tempo gelataio alle porte di Milano e oggi gestore di una Guest House ai limiti del Kruger Park, la grande riserva di animali che all’inizio del XX secolo venne dedicata ad uno dei Padri Fondatori del Paese. Croce ha mollato tutto in patria, innamorato insieme alla sua compagna Barbara di questa terra, per venire a vivere qui e aiutare altri visitatori ad innamorarsi come loro del Sud Africa. «Il problema dei lavoratori africani, però, è che non hanno culturalmente un orizzonte temporale lungo. Da sempre abituati a convivere con un’aspettativa di vita molto bassa, tendono a spendere in pochi giorni tutti i soldi dello stipendio che ricevono, non avendo molto chiaro il concetto di risparmio e deposito. Ciò comporta, quindi, una difficoltà nel riuscire a costruire un patrimonio, una casa, una rendita, un aiuto per le generazioni successive della propria famiglia. Una propensione al “non risparmio”, se vogliamo, ma anche al non saper mantenere costantemente il proprio lavoro che sta pesando enormemente sull’attuale generazione di sudafricani, che ancora non si è affrancata da quello che è successo a quella precedente con l’Apartheid. Sta succedendo un po’, pur con dinamiche diverse, quello che è successo nelle ex Repubbliche del Patto di Varsavia, quando è caduto il muro di Berlino (la cui ricorrenza è caduta proprio in questi giorni, nda): il non sapersi adattare alle mutate condizioni socio-politiche ha di fatto aumentato le disuguaglianze, alimentando il rancore verso i ricchi e non ha trovato di meglio che prendersela, come capro espiatorio, con chi, immigrato, è ancora più povero e in difficoltà. In una sorta di eterna lotta di classe, che in questo momento non vede sbocchi.»