Il 25 aprile e l'inizio (vero) della Resistenza

Il Ministro Salvini si dimentica (o fa finta di dimenticarsi) della storia del 25 aprile e, più in generale, della Resistenza. Gliela ricordiamo noi.

Il Ministro Salvini si dimentica (o fa finta di dimenticarsi) della storia del 25 aprile e, più in generale, della Resistenza. Gliela ricordiamo noi.

Vale forse la pena, in questi tempi di ricerca di rivincite ideologiche travestite da perbenismo, soprattutto di matrice conservatrice, dire con forza perché festeggiare il 25 aprile come data evento di tutto il popolo italiano. Anzitutto perché il processo storico che porto alla Liberazione non fu una questione legata al solo Pci. Anzi, i comunisti erano una minoranza. Rispondere ai due interrogativi che si riferiscono alla azione politica dei cattolici significa rifare la storia dei cattolici italiani durante il fascismo e durante la Resistenza. Ma quali sono veramente i limiti cronologici della Resistenza? È davvero incominciata soltanto l’8 settembre 1943 e non molto prima? Prima della sconfitta, prima della dichiarazione di guerra, forse a un tempo stesso con il fascismo e generata da quello?

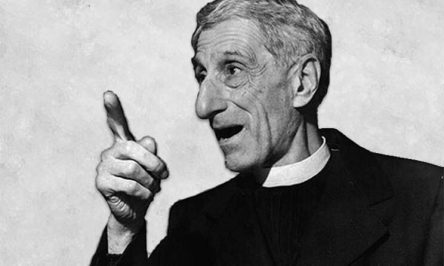

Nel 1925, nel primo discorso dall’esilio, don Luigi Sturzo affermò che i cattolici popolari non potevano aderire al fascismo «per ragioni etiche perché era loro dovere respingere «lo stato nazionale unico Dio». E agli osservatori stranieri che suggerivano essere il fascismo un rimedio un po’ “drastico” alla crisi politica italiana, ma destinato a esaurirsi e a rientrare nella normalità, replicava con una appassionata condanna del regime di violenza e di arbitrio che si era instaurato nel Paese, e concludeva con un impressionante giudizio, anzi con un presagio: «a stare alla storia degli Stati moderni, anche i governi assoluti più paternalistici e più legalitari, non ebbero mai uno sbocco verso la libertà senza che agitazioni di popolo o fatti di guerra non avessero spinto gli uomini responsabili a mutare gli antichi regimi… Per noi l’attuale battaglia per la libertà è come un secondo Risorgimento: ha le sue fasi e le sue difficoltà e avrà il suo epilogo; non sappiamo quando né come; ma abbiamo fede che lo avrà: non può mancare, e l’epilogo sarà la riconquista della libertà…».

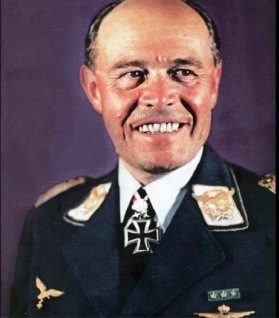

E poi come non ricordare quello che successe con i primi moti operai dopo il 5 marzo 1943 quando a scapito della deportazione in Germania scesero in sciopero? L’Italia venne assegnata al comando del Feldmaresciallo Rommel con sede a Villa dei Cedri a Colà di Lazise. Dopo il ritorno dall’Africa nel marzo 1943 diresse l’occupazione dell’Italia settentrionale durante l’operazione Achse; quindi gli venne assegnato nel 1944 il comando delle difese del Vallo Atlantico, con il compito di fermare la prevista offensiva alleata in Occidente.

Fu poi la volta di Kesserling. Dall’estate 1943, e soprattutto dopo l’8 settembre 1943, assunse il comando supremo di tutte le forze tedesche in Italia e condusse con grande abilità la lunga campagna difensiva contro gli Alleati. Per la sua direzione militare in Italia è stato considerato da molti storici uno dei migliori generali tedeschi della seconda guerra mondiale. Verso la fine della guerra, dal marzo 1945, comandò le forze germaniche sul fronte occidentale senza poter evitare la resa finale. Kesselring mantenne il controllo dell’Italia occupata con grande durezza, represse il movimento di Resistenza e fu responsabile di numerosi crimini di guerra, per questo fu processato dagli Alleati e condannato a morte, sentenza poi commutata in ergastolo per intervento del governo britannico. Fu in seguito rilasciato nel 1952 senza aver mai rinnegato la sua lealtà ad Adolf Hitler. Pubblicò in seguito le sue memorie intitolate Soldat bis zum letzten Tag («Soldato sino all’ultimo giorno»). Molte furono le devastazioni compiute anche dopo il 25 aprile in tutta la nostra provincia dai Nazisti e dai loro alleati fascisti, come la strage di Montorio, perpetrata il 26 aprile, o come l’ultima battaglia della Seconda guerra mondiale, combattuta presso Ponti sul Mincio al monte Casale, il 30 aprile 1945, che vide anche il coinvolgimento degli americani. Fu combattuta dai partigiani della Brigata Italia comandata da Enzo (Fiorenzo Olivieri), dai partigiani della Brigata Avesani comandati da Bruto assieme agli Arditi del IX reparto d’assalto che ebbero un sanguinoso scontro con un reparto tedesco della Flak (la contraerea) che si era asserragliato sulla cima di una collinetta posta vicino alla strada che collega Peschiera del Garda a Monzambano.

La Brigata Italia era composta da partigiani italiani indipendenti, non schierati cioè direttamente e organicamente al fianco di un partito politico, riconosciuta comunque dal F.L.N.A.I. e strutturata nel C.Z.P. (Comando Zona Pianura). Così come le vicende, ancora poco conosciute dai più che riguardarono l’internamento prima e poi la destinazione al terribile campo di Dachau degli oltre 2.000 giovani soldati italiani prigionieri a Gaeta e che non si erano voluti assoggettare all’editto Graziani. Il bando del 18 febbraio, voluto dal Generale Rodolfo Graziani e firmato dal Capo del Governo, promette la «punizione con la morte mediante la fucilazione nel petto» per i disertori e i renitenti alla leva della RSI. I giovani delle classi dal 1922 al 1924 e le loro famiglie sono costretti ad una scelta difficile.

In quell’occasione il podestà Agnoli di Bologna e il capo della provincia Fantozzi inviteranno gli «italiani smarriti e dubbiosi», che hanno preferito «il periglioso sentiero della montagna desolata», a uscire «dai tremendi e infidi nascondigli» e a riprendere il loro posto tra i camerati di ieri e di oggi. Il cosiddetto “Bando del perdono” sarà reiterato da Mussolini il 28 ottobre, in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma. V’erano, ad esempio, le Brigate Fiamme Verdi, formazioni partigiane di ispirazione cattolica, talvolta direttamente guidate dalla Democrazia Cristiana. Recenti stime hanno calcolato che nell’estate 1944 i partigiani in Italia erano 82.000 e raggiunsero il numero di circa 200.000 al momento dell’insurrezione, nella primavera del 1945. Questa cifra comprende coloro che parteciparono alla vera e propria “resistenza armata” e non quanti, assai più numerosi, fornirono loro protezione e supporto (“resistenza civile”).

Sul fronte avverso militava un numero pressoché uguale di italiani, essendo l’esercito della Repubblica di Salò composto da circa 50.000 effettivi, cui si affiancavano le 150.000 unità della Guardia Nazionale Repubblicana, la milizia di partito. Fin dall’inizio la Resistenza italiana si mostrò divisa in base all’orientamento politico. I partigiani di ispirazione comunista militavano nelle Brigate Garibaldi, quelli di orientamento socialista in quelle Matteotti, le brigate di Giustizia e Libertà si rifacevano al Partito d’Azione; vi erano, poi, anche brigate di ispirazione liberale o di orientamento filomonarchico. Le formazioni cattoliche, numericamente più consistenti di quanto comunemente si ritenga, erano organizzate nelle Brigate Fiamme Verdi, nelle Brigate del popolo e nelle Brigate Osoppo, oltre ai gruppi del movimento dei cattolici comunisti. Non mancarono nemmeno episodi di scontri tra partigiani, soprattutto in Friuli e in Venezia Giulia, dove le formazioni garibaldine agivano spesso in collaborazione con i partigiani comunisti di Tito, la cui intenzione era di annettere Trieste, l’Istria e la Dalmazia alla Jugoslavia. L’episodio più clamoroso avvenne in Friuli, a Malga Porzus, dove nel febbraio 1945 un gruppo comunista trucidò ventidue componenti della Brigata Osoppo, composta prevalentemente da partigiani cattolici, accusati ingiustamente di aver trattato con i fascisti. Certo molti furono gli errori in tempo di guerra civile terribile commessa anche sul fronte di chi combatteva per la liberazione. Ma non ci si può per questo sottrarre al giudizio della storia.

Come diceva Gramsci, ed è il caso di ricordarlo oggi anche al Ministro Salvini, in una lezione ancora attuale, il sonno della ragione genera mostri. In tutte le ideologie e totalitarismi.