Arte oltre il 25 novembre: quando non basta uno sguardo

Stanno nei libri di storia dell’arte, nei musei internazionali e nell’immaginario collettivo migliaia di opere d’arte in cui un uomo agisce violentemente su una donna. Che siano la raffigurazione di un mito o di un evento storico, numerosi sono gli esempi in cui ciò cui si assiste non è un semplice gesto di aggressività, bensì un più o meno chiaro atto di violenza di matrice sessuale.

Le mani di Saturno che affondano nella coscia e nel fianco di Proserpina, scolpite da Lorenzo Bernini, sono diventate patrimonio collettivo non solo per la maestria con cui l’intero soggetto è stato realizzato, ma anche per la sua tensione. Un’altrettanta carnalità è difficile reperirla in opere in cui a subire una tale aggressione di natura sessuale sia un uomo e, qualora esistesse un tale soggetto, non sarebbe difficile separare la brutalità da una qualsiasi forma di bellezza estetica. Sarebbe perlomeno disturbante, dato che collettivamente ciò non accade, o quanto meno, non è un fenomeno manifesto e in qualche modo accolto nel nostro linguaggio visivo.

Oggi la cultura occidentale è permeata di donne-manichini o virago altrettanto prive di soggettività, protagoniste di una qualsiasi finzione pubblicitaria. È però altrettanto vero che nella stessa cultura contemporanea c’è chi ha tentato di rielaborare la violenza subita dalle donne quale tema non solo narrativo, ma anche artistico e politico.

L’invito che gli artisti – ma primeggiano le artiste, maggiormente impegnate sul tema dello stupro – rivolgono ai fruitori del loro lavoro non è solo di osservare gli accadimenti, piuttosto di diventare parte delle conseguenze e di riconoscere dentro e fuori di sé quanto sia la cultura stessa in cui viviamo a non censurare il permanere, se non addirittura il dilagare della violenza sulle donne di ogni età.

A Verona il 23 novembre è stata inaugurata una mostra in tre sedi di via Carducci, organizzata da Quasi Fotografo, all’interno delle iniziative promosse dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune per la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sul tema si è messo alla prova tra gli altri Marco Monari, che nell’installazione No more racchiude ritratti femminili molto ravvicinati, affiancati e sorridenti, contrapposti a tre ritratti maschili, il cui volto gradatamente svanisce.

un frammento dell’installazione No more di Marco Monari

un frammento dell’installazione No more di Marco Monari

Non è palese se la sparizione sia dovuta al difficile confronto tra generi, emerge però un sottile disagio da parte dello spettatore nel sostare in uno spazio compresso, cercando quasi di mediare tra due polarità, in cui la maggioranza di donne incombe non solo per numero ma per carica vitale. È una riflessione, quella di Monari, a mio avviso non molto efficace, ma è altrettanto vero che l’arte fatica molto di fronte a questo soggetto, perché i cliché narrativi la spingono facilmente nella banalità e nella ridondanza.

È quello che involontariamente è accaduto alle Zapatos Rojos dell’artista messicana Elina Chauvet, che nel 2012 a Milano vicino alle colonne di San Lorenzo aveva disposto decine di scarpe rosse, a rappresentare le donne uccise nel suo paese. Un’opera diventata rapidamente icona della violenza di genere, tanto virale da rasentare oggi l’omologazione della “messa in scena”. Nulla di male, se il lavoro artistico ha il fine di comunicare nel modo più rapido possibile un tema complesso e ancora scabroso. La sua rapida evoluzione da installazione artistica a luogo comune narrativo mette in evidenza quanto sia scivoloso affidare a un’immagine il compito di sensibilizzare sul piano etico. Un altro cliché, questa volta contemporaneo, rischia insomma di perdere la parola, di ammutolire rispetto a ciò che invece accade sui manifesti pubblicitari ogni benedetto giorno.

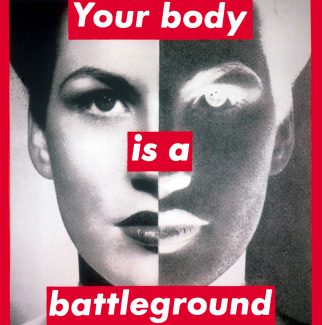

Proprio l’omologazione sui media da piano inclinato è diventata un trampolino di lancio nel lavoro della statunitense Barbara Kruger, che è partita dal linguaggio dell’advertising e dalla donna pubblicitaria, per poi ribaltarne il senso. Denuncia culturale, sovversione del senso comune: “Il tuo corpo è un campo di battaglia” (Your body is a battleground) è lo slogan con cui Kruger polemizza contro l’oggettivazione repressiva della donna e la violenza culturale cui è atavicamente sottoposta. Se questo accadeva negli anni Ottanta, all’interno della coda lunga di un femminismo che aveva creduto che la parità dei sessi equivalesse a vivere di fatto come un uomo, è nella forza dell’immagine che emerge un sussulto ancora strettamente contemporaneo, capace di dirci che, pur cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia.

fonte foto web

fonte foto web

Marina Abramović durante la performance Rythm 10, tenutasi nel 1974 a Napoli ha addirittura messo a disposizione del pubblico il suo corpo. Immobile per sei ore, nella sala ha predisposto 72 oggetti da usare liberamente: accanto a fiori, piume, acqua, anche rasoi, coltelli e pistole. Nelle vesti di un manichino, l’artista ha non solo testato se stessa nell’assoluta impassibilità, ma ha messo a nudo la progressiva degenerazione del pubblico, che nell’arco di poco tempo ha cominciato a intensificare l’interazione con lei, fino a compiere veri e propri gesti di violenza. Il terrificante si è compiuto tagliandole i vestiti, denundandola e frustandola con le spine di una rosa, perché non vi erano limiti, anzi, tutto era a favore della massima libertà, agevolata dall’artista che si era dichiarata prima della performance totalmente responsabile per ciò che sarebbe accaduto. Abramović spiegò l’azione come la prova di quanto sia facile abusare di chi non si difende e che, in un contesto privo di divieti, anche chi si reputa normale può diventare un aguzzino. Il tema della violenza di genere non è però mai stato interessante per l’artista serba, però non è difficile collegare questo lavoro con la realtà vissuta da migliaia di donne vent’anni dopo durante la guerra dei Balcani.

fonte foto Artslife

fonte foto Artslife

Lo racconta lo scozzese Peter Howson in Croatian and muslim del 1994. Il pittore era stato incaricato dall’Imperial War Museum di Londra a realizzare un quadro che raccontasse gli orrori della guerra balcanica. Tornato in patria dopo un viaggio nei luoghi del conflitto ancora in corso, Howson scelse lo stupro quale soggetto da presentare alla commissione del museo, composta da due donne e tre uomini. Senza mediazioni, con uno stile potentemente grossolano, crudo, diretto, l’opera non fu accolta e venne sostituita da un altro lavoro dello stesso autore, nonostante il voto favorevole delle due commissarie, che chiedevano maggiore coraggio all’istituzione culturale. Poco dopo, il quadro divenne di proprietà di David Bowie.

fonte foto Artnet

In luoghi simili – Slovenia, Croazia, Bosnia, Bulgaria – 24 anni dopo si aggira Pippa Bacca, partita da Milano in direzione Gerusalemme. La giovane performer voleva percorrere, insieme all’artista Silvia Moro e in autostop, 11 paesi teatro di conflitti armati indossando un abito da sposa. Il viaggio iniziò l’8 marzo 2008 ma si concluse 23 giorni dopo in Turchia con il suo omicidio. Violentata e strangolata, lasciata nuda in un fosso, Pippa ha offerto al mondo la sua vulnerabilità. Pensava a tempestare il suo abito di ricami eseguiti dalle persone incontrate lungo il percorso, per unirle intorno all’idea della pace, invece ha finito per diventare l’ennesimo capro espiatorio. Se la questione di genere non faceva parte essenziale della sua ricerca, ne è diventata involontariamente protagonista, tanto da assurgere a simbolo di lotta anche per le donne turche.

Invece di cucire un abito, la guatemalteca Regina Josè Galindo ferisce il suo corpo per rendere visibile la violenza e il potere. È del 2005 l’incisione sulla sua pelle della parola Perra, cagna, all’inaugurazione dell’omonima mostra alla Prometeogallery di Ida Pisani a Milano. Vincitrice lo stesso anno del Leone d’Oro come giovane artista alla Biennale di Venezia, ha scelto questa parola perché è ciò che spesso si ritrova inciso sui corpi di molte donne uccise e mutilate, vittime di una violenza che attraversa il Guatemala, un paese che lei stessa definisce «razzista, in cui tutti sono vittime», soprattutto le donne in quanto indigene, non istruite e povere.

fonte foto www.naunua.blogspot.com

fonte foto www.naunua.blogspot.com

Oggi se quasi ogni manifestazione del 25 novembre prevede, a Verona come in Italia e all’estero, il coinvolgimento del lavoro artistico, il tema resta di complessa espressione. Il rischio è che prevalga il bisogno di farsi capire da tutti, adeguando quindi la ricerca allo scopo quasi didattico dell’opera. Un problema di non facile soluzione, perché se è vero che non occorre necessariamente scioccare chi guarda, è proprio nell’azione del vedere che si compie la trasformazione da spettatore a testimone. E, temo, solo in questo ultimo caso può passare il messaggio e radicare la presa di coscienza.